上手な「自分(=こだわり)」の捨て方Vol.5/また旅立つ君へVol.137

■「貴方自身」を生きること。それは楽ではなくともハッピーなこと

幸せな人生とは何だろう。よい仕事、立派な夫にできのよい子供、おしゃれな街の一戸建て、人もうらやむ優雅な人生?、、、

それとも、才能がありながら名声は望まず、仕事も家族も二の次で、田舎に移り住んでひたすら画を書く生き方?、、、

言えることはただ一つ、それでその人が幸せなら、それが「その人自身」なのだ。

幸福は、どけだけ楽をできるか、では計れない。無難に世間を渡っていくために、しっかり被せた「自分」の鎧ではなく、「その人自身」がハッピーかどうか。モノサシは、それだけなのだ。

もっと「本当の貴方」を信じてみよう。人が羨むから幸せなのではなく、心から「ああいい気持ち」と言えるのが幸せなのだ。傍から見れば絵に描いたような幸福なのに、本人がちっともいい気持ちになっていないのであれば、その人には無理をして傷つき、抑え過ぎて病んだ本体が隠れている。

あれは楽、これは苦、という「自分」の判断ではなく、貴方自身の声に、もっと耳を傾けて、何が本当にやりたいか、それだけが貴方を本当に幸せな人生に導いてくれるのだから。

私たちは生まれてきた。その理由はわからない。だが目的はわかっている。幸せに生きるためだ。楽に生きるためではない。

作りものの「自分」で用心深く生きるのはもうやめよう。自らの足で立って、私本体を丸ごと受け容れ、信じて生きてみよう。生きている、という手応えのあるハッピーな毎日が、その時から本当に始まるのだ。。。

Posted by nob : 2018年02月20日 15:23

上手な「自分(=こだわり)」の捨て方Vol.4/また旅立つ君へVol.136

■本当の貴方を生き始めるには、まずはその声を聞くことから

さあ、決心がついたとしよう。では、いったいどうすれば「自分」を捨てることができるのか。

まず一つ覚悟をしなければならない。覚悟というと大げさだが、難しいことではない。自らがすべてを引き受ける、と心に決めるのだ。

人間関係がうまくいかないなら、相手を責める前に、貴方の中を見る。今の仕事に不満があるのに、動こうとしないのは、他人のせい、社会のせいではなく、私のせいだと認める。

具体的にはこんなふうだ。入社以来5年も続けた経理の仕事にうんざり、としよう。「いい子の自分」は、そんな貴方を責める。「うんざりなんてぜいたく。今どき、ほかの仕事があると思うの?お給料がもらえるだけで、ありがたいことなんだから」

だが、「本当の貴方」はこう言うはずだ。「だってこういう仕事、好きじゃないんだもの」

その、好き、あるいは嫌い、気持ちがいい、悪いという、いわば原始的な貴方の感覚に、ここはひとつ従ってみることが肝心だ。

もちろんそれで“しまった”と思う結果になることもあるだろう。だが、これだけは言える。貴方は本来の内なる声を信じて自ら行動し、その結末を引き受けたのだ。その充実感、爽快感は、貴方に生きている実感を与えてくれるだろう。そしてそれは、私は悪くないのに、と始終文句をつけていた今までの「自分」では決して味わえなかった実感のはずた。

Posted by nob : 2018年02月20日 15:04

上手な「自分(=こだわり)」の捨て方Vol.3/また旅立つ君へVol.135

■これからは本当の「私」を見つめ、丸ごと受け容れる勇気がものを言う

確かに、ちらりと頭をのぞかせた私の奥にあるものは、可能性に溢れていて魅力的だった。

しかし、窮屈だったり、うまくいかないこともあったけれど、型にはまった「自分」で生きていく、あの気楽さ、無難な味も捨てがたい、、、貴方はきっと迷うだろう。

「自分」の蓋をおしのけて頭を出した「あれ」は、たぶん本当の私自身なのだ。でも、変幻自在のパワーを秘めている、ということはコントロールが難しい、ということでもある。それに、“こういう「自分」”の枠にはめられていないぶん、嫌なところも、醜いものも持っていそうではないか。

そう、残念ながらそのとおり。「自分」が作りものだったとわかって、その下から「貴方本体」を解放しようとしている貴方は、パンドラの箱の前に立っているようなものだ。気まぐれだったり、分裂気味だったり、とんでもなく悪い子だったりする貴方が、そこから飛び出してくるかもしれない。

でも、それが本当の「私」、生まれてからそこまでぶん、成長した正直な姿なのだから。まず真っすぐに見つめてみよう。作りものではない貴方はキレイなだけではない。でもそれが本物なら受け容れて磨くよりほかに道はない。

本当の貴方は、嫌な部分を補って剰りある、可能性やエネルギーが秘められている宝石の原石のはずなのだ。けれど、それでも貴方はまだ「自分」で蓋をして、ぎこちなく演技をして生きていくほうを選ぶだろうか?

Posted by nob : 2018年02月20日 14:43

上手な「自分(=こだわり)」の捨て方Vol.2/また旅立つ君へVol.134

■思い込みの「自分」とは本人の「ご都合」に過ぎない

もし貴方がコンクリートのビルのようなものなら、その行動は、すべて決まったパターンを踏むだけになるだろう。。。

私っていい子。私って頑張り屋。私は気まぐれ人間だから。私は強い女のはず。そういうシナリオにそって生きていると、貴方は周囲の人々に、ある決まったパターンを押し付けているのに気付くはずだ。。。

例えば恋愛。同じような相手と付き合っては失恋の繰り返し。あるいはオフィスで。自己主張をはっきりするデキる女で、上司とトラブルの連続。

頼れて護ってくれる男性が好きな「自分」は、甘えて楽をしたがっているだけなのかもしれない。

自分の考えをはっきり(ずけずけ)言う「自分」は、手間のかかる根回し作業を避けたいだけかもしれない。

「自分」はこういう人間だからという思い込みを言い訳にしているだけで。。。

うまくいかないのなら、一度そのシナリオを捨ててみたらどうだろう。

甘えるには頼りなくても、なんでも対等に話し合える同年齢の男性と付き合う。

上司の提案が的を射ていたら、こっちが大変でも「私もそう思います」と言ってみる。

誰かが貴方のために何かをしてくれたなら、その方法や結果が気に入らないものであっても(それは貴方のやり方を相手に押し付けているということ)、「嬉しい。どうもありがとう」と言ってみる。

そのちょっとした変化が、人間関係を驚くほど変えるはずだ。

そして貴方は、「自分」の下から、何かもっと生き生きとしたものが顔をのぞかせているのに気付くだろう。

その時、しっかりとした「自分」と思っていたものが、色褪せたシナリオに変わる。。。

Posted by nob : 2018年02月20日 14:06

上手な「自分(=こだわり)」の捨て方/また旅立つ君へVol.133

■自分というのはそんなに確固たるものなのだろうか?

「自分」というと、よく添えられる形容詞はなんだろう。

「しっかりした」?「確固たる」?、、、

おまけに「自分」をどうするかといえば、「探す」に、「確立する」に、、、

そんな言葉がすぐに思い浮かぶ。。。

「自分」といえば、まず筋金入りの確固たるもので、人はそれを一生かけて知ろうとする、、、

私たちの頭の中には、そんな図式がしっかりと出来上がってしまっているかのようだ。。。

でもどうだろう。

生理学的に見ると、人の身体の細胞は、どんどん入れ替わっている。

皮膚のような新陳代謝の激しい部分では1ヶ月弱、あの堅固な見本のような骨でさえ、1年もたてば新しい細胞に変わるのだという。

つまり、「自分」を探して何年もうろうろしているうちに、肉体のほうの貴方は、まったくの別物、いや別人になってしまっているわけだ。。。

そんな入れものに、果たして永久不変の「自分」などというものが収まるのだろうか?

答えはNOだ。

本当の貴方=「貴方自身」は、変わることができる。むしろ、変幻自在の可能性こそ、その本質といってもいい。。。

私たちが“変わらない”と見るのは、世の中や周囲と折り合いをつけるためにかぶった仮面のほうだけだ。

その“殻”たる「自分」でうまく生きられなくなったその時にこそ、貴方に変わるチャンスが訪れる。。。

Posted by nob : 2018年02月20日 11:15

結局のところ珈琲は???

■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~

「からだに悪いコーヒー」が「飲むべきくすり」に!

第1回 “コーヒー悪者説”が覆された歴史――東京薬科大学名誉教授 岡 希太郎さんに聞く

柳本操=ライター

みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第1回目となる今回は、12年間にわたりコーヒーの薬理効果を研究してきた“コーヒーの伝道師”岡 希太郎さんにコーヒー悪玉説が覆った経緯などを伺った。

最新の研究により、「コーヒーは健康にいい」ことが次々と明らかになっている。「コーヒーを飲む習慣があるとがんにかかりにくい」「肝臓にいい」「脂肪燃焼効果がある」など、“コーヒーの健康効果”が相次いで発表されている。

とはいえ、「子どもは飲んじゃダメ」「妊婦には危険」などとよく言われるように、タバコや飲酒などと同様、健康を損ねるというイメージがいまだにある。コーヒーはカラダにいいのか悪いのか――半信半疑の方も多いと思う。

日経グッデイのコーヒー特集では、「コーヒーの健康効果」の最新事情を専門家の方々に聞いた。初回にご登場いただくのは、東京薬科大学名誉教授でコーヒー研究家の岡 希太郎さん。「毎日コーヒーを飲みなさい。」(集英社)、マンガ「珈琲一杯の元気」(医薬経済社)などコーヒーと健康に関する著書を多数手掛けている “コーヒーの伝道師”だ。

◇ ◇ ◇

「コーヒーが健康にいいのは間違いない」

ここ数年、「コーヒーは健康にいい」というニュースを目にする機会が増えました。「がんにかかりにくい」「肝臓にいい」「糖尿病にもいい」「脂肪を燃やす」など効果もさまざまですね。

岡さん 「コーヒーはカラダにいい」という研究成果が毎年のように出てきています。多方面にわたって健康効果が確認され続々と報告されるので、コーヒーの研究をしている私自身が、その多さに参ってしまうくらいです。コーヒーが健康にいいのは間違いないでしょう。私自身は「コーヒーはくすり」だとよく言っています。

最近、一番話題になったのが、昨年5月の東京大学と国立がん研究センターによる発表です。「緑茶やコーヒーを飲む習慣のある人は、心臓病や脳卒中などによる死亡リスクが低下する」という疫学調査です。「コーヒーを1日3~4杯飲むと、心臓病死の危険性が4割減る」と新聞・テレビなどで大きく取り上げられました。私はコーヒーの健康効果について取材を受けることが多いのですが、このときは各メディアから取材依頼が殺到して大変でした。この発表で、「コーヒーはカラダにいい」という認識がより一層定着してきたように感じます。

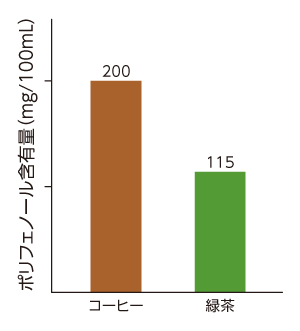

岡さん コーヒーとお茶は、ともに世界中の人々に飲まれている存在ですが、どちらにも共通するのが、カフェインとポリフェノールという炎症予防作用と抗酸化作用がある物質を両方含んでいることです。カフェインやポリフェノールは、脂肪を燃やす働きがあるなど、さまざまな薬理効果を持っているのですが、両方あると相乗効果が出るのです。「カフェインとポリフェノールの相乗効果」と呼ばれるものです。

コーヒー1杯に含まれるカフェインとポリフェノールは、浅煎りのレギュラーの場合でそれぞれ100mg、200mg程度です。緑茶(煎茶)の場合はそれぞれ半分の50mg、100mg 程度となっています。コーヒーほどではありませんが、お茶も両成分を多く含みますから、健康効果を期待できます。ただ、疫学研究ではコーヒーの研究が圧倒的に多いため、コーヒーの健康効果の方がマスコミなどで多く取り上げられるのです。日本で緑茶の疫学研究が少ないのは残念ですね。

いま注目は「血液サラサラ」効果!

さまざまあるコーヒーの健康効果の中で、今、岡先生が一番注目しているものは何ですか?

岡さん コーヒーの健康効果は、がん予防や2型糖尿病の改善、脂肪燃焼の予防などいろいろあります。それらの中で、私が今、最も注目しているのが「血液サラサラ効果」です。

主なコーヒーの健康効果 がん予防(肝がん、子宮体がん)

2型糖尿病の予防

気分しゃっきり、覚醒効果

血液サラサラ効果

脂肪燃焼の促進

運動時のパフォーマンスを上げる

コーヒー特集ではこれらの効果のうち代表的なものを順次取り上げていきます。次回は、誰もが気になる「がん」との関係を取り上げます

血液サラサラですか? コーヒーには、タマネギや納豆のような効果があるのでしょうか。

岡さん コーヒーにも、血液サラサラ成分が入っています。コーヒーにはポリフェノールの一種であるクロロゲン酸が多く含まれています。クロロゲン酸は、コーヒーの健康成分として一番知られている存在です。クロロゲン酸は、体に入ると肝臓で代謝されて半分以上がフェルラ酸という成分に変わります。これが血管内で血小板が固まるのを防ぎ、血液をサラサラにするのです。

脂っこい食事を取ると血液はドロドロになり、血小板が活性化して血が固まりやすくなります。これによって血栓ができて血管を塞ぐと、脳梗塞や心筋梗塞などの突然死につながる病気となるわけです。ところが、食事といっしょにコーヒーを飲んでおけば、フェルラ酸が血液をサラサラにしてくれます。

コーヒーの香り成分も血管の若返りに貢献します。コーヒーのなんともいえない馥郁(ふくいく)たる香りは、鼻腔から脳に到達し、リラックス回路を活性化します。このコーヒーの香り成分は空気中に漂う分の何百倍もの量がコーヒーの液体中に溶け込んでいます。コーヒーの香りの中心的存在であるピラジン酸は、血小板が固まるのを強く抑制することがわかっています。

「人は血管とともに老いる」といわれます。「しなやかで丈夫」な血管をキープしたいなら、毎日コーヒーを飲んでおくといいわけです。

昔は発がん性があると考えられていた

「コーヒーが健康にいい」という認識が定着したのは比較的最近のことのように思います。個人的な印象ですが、20~30年くらい前は、カラダに悪いという印象が強かったように思います。いつごろから変わったのでしょう。

岡さん 「コーヒーが健康にいい」と言われるようになったのは、ここ10年ぐらいのことです。それまでは、医師の間でも「健康のためにコーヒーは控えたほうがいい」という意見が多くありました。

コーヒーは、昔は「がんを促進する食品」と思われていたんです。コーヒーは見た目も黒いですし、カラダにいいイメージは持ちにくかったのでしょう。

岡さん 日本の病理学者、山極勝三郎博士は、1915年に世界で初めて人工的にがんを作り出すことに成功したのですが、彼は、煙突掃除夫に皮膚がんの罹患者が多いことに着目して、すすの成分であるコールタールをウサギの耳にひたすら塗り続ける実験を行いました。ほかの研究者が半年、1 年であきらめる中、彼は3年間コールタールを塗り続け、世界で初めて人工的にがんを発生させることに成功しました。コールタールが発がん性物質だということを明らかにしたわけです。

コーヒーは真っ黒だし、焙煎して焦がすから、何となくコールタールに似ていますよね。コーヒーは発がん物質に違いない、という考えが世の中に広まって行ったのです。

調べ始めたら、実は「カラダによかった!」

岡さん コーヒーは欧米を中心に多くの人に飲まれていましたから、当然、コーヒーのカラダに対する影響を調べる研究も盛んに行われました。そして実際に研究を進めたところ、出た結果は逆だったのです。つまり、コーヒーはがんだけでなく、生活習慣病を防ぐし、パーキンソン病などの神経疾患も予防するようだ、といったポジティブな研究成果がどんどん発表され始めたのです。

私が研究テーマをコーヒーに絞ることに決めたのは2004年のことです。当時、コーヒーが健康にいいという研究が世の中に出始めていて、そこに関心を持ったわけです。

2002年には、オランダのヴァン・ダム教授らが「コーヒーを1日7杯飲む人は、1日2杯以下の人に比べて2型糖尿病の発症リスクが50%下がる」という報告を出しました。同教授の追跡調査によって、「コーヒーを1日6杯まで飲んだ人でも、がんや心血管疾患などあらゆる原因による死亡リスクには関係しない」という結果が出ています。

2005年には、日本の国立がん研究センターから「コーヒーをよく飲んでいる人は肝臓がんの発症率が低い。1日5杯以上飲む人は肝臓がん発生率が4分の1になる」という発表も出ました(次回で詳しく紹介します)。

「コーヒー悪者説」は、このように続々と明らかになる研究成果によりひっくり返されることになるのです。今では、医者の間でもコーヒーの健康効果は広く認知されるようになりました。例えば、肝臓関係の医師なら、コーヒーは肝臓にいい効果を及ぼすから、1日1~2杯程度を飲むことを勧めるという人が増えました。

津軽藩士の命を救ったコーヒー

コーヒーはカラダに悪いという前提で研究が始まったのに、出てきた結果は逆だったのですね。科学の進歩で従来の常識が逆転することはありますが、コーヒーはその典型ですね。

岡さん もっと以前は、コーヒーは「くすり」として扱われてきたのですよ。コーヒーが9世紀から10世紀ごろ アフリカ・エチオピアからアラビア半島にわたってきたとき、イスラム教の僧院ではコーヒーを秘薬として珍重したのです。コーヒーを飲めば徹夜の修業にも耐えられるためです。

日本にコーヒーが入ってきたのは江戸時代のことですが、コーヒーはビタミン不足による壊血病に効くという記録が日本にも残っています。

江戸時代末期の文化2年(1805年)。帝政ロシアは植民地を開発しようと、当時鎖国していた日本の蝦夷地(北海道)周辺にまでロシア船を出没させていて、これに対抗するため、江戸幕府は本州最北端の津軽藩士に宗谷岬の北方警備を命じました。ところが、苛酷な自然環境により一冬で100人中72人の越冬死者が出ました。ビタミン不足による壊血病が原因です。

それから50年後の安政2年(1855年)には幕府は蘭学者の指導のもと、コーヒー豆を藩士に配給しました。その結果、一人の死者も出なかったのです。当時の記述には『和蘭コーヒー豆、寒気をふせぎ湿邪を払う。黒くなるまでよく煎り、細かくたらりとなるまでつき砕き二さじ程を麻の袋に入れ、熱い湯で番茶のような色にふり出し、土瓶に入れて置き冷めたようならよく温め、砂糖を入れて用いるべし』と記されています。

◇ ◇ ◇

次回 からは、コーヒーと病気予防の関係について、さらに掘り下げていく。明日、1月27日には、コーヒーとがんの最新事情について、国立がん研究センター 社会と健康研究センター予防研究部部長 笹月静博士に話を聞く。コーヒーは特定のがんに対する予防効果があることが、国立がん研究センターの長年にわたる研究から明らかになっている。

[日経Gooday]

Posted by nob : 2018年01月24日 20:46

意識してこそ。。。

■寒い冬の水分補給、それほど気にすることはない?

執筆:藤尾 薫子(保健師・看護師)

医療監修:株式会社とらうべ

夏は発汗も盛んで、喉が渇くという自覚症状がありますし、熱中症対策などの観点からも水分補給の習慣ができていますが、冬はおろそかになりがちです。

実は、人間の身体に必要な水分量というのは一年中変わりません。

ですから、冬こそ水分補給を怠らない意識づけが大切になります。

また、冬ならではの水分補給の必要性もあります。

今回は冬の水分補給について、確認していきましょう。

◆身体に必要な水分

人間の身体の水分が占める割合は、成人男性で体重の約60%、女性は約55%、新生児は約75%、高齢者は約50%といわれています。

そのうちおよそ3分の2が細胞の中に、残りの3分の1が、血液・リンパ・唾液・細胞間質液に配分されます。

「脱水症」とは体内の水分が不足する状態ですが、体重の2%(50㎏で1リットル)の水分が失われると、口やのどの渇き、食欲不振などの不快感に襲われます。

さらに、6%以上失われると「脱水症状」に陥り死に至る危険性もでてきます。

ちなみに、人間は食べ物がなくても水があれば2〜3週間は生きられますが、水分を一切摂取しないとせいぜい4〜5日で死んでしまうといわれています。

◆基本的な水分補給

環境省熱中症環境保護マニュアルによると、体重約70㎏の成人男性の場合、1日の水分の出入りは「2.5リットル」とされていて内訳は次のとおりです。

●入ってくる水

・食事に含まれる水分:1リットル

・たんぱく質、炭水化物、脂肪が体内で燃焼して出る水分:0.5リットル

・飲み水:1リットル

●出ていく水

・呼気:0.5リットル

・皮膚からの蒸発:0.5リットル

・尿や便:1.5リットル

このように、通常は1日に1リットルほどの水分補給をしていれば脱水状態には陥りません。

喉が乾いたときに200mlくらいを1日5回飲めばよい計算となります。

夏場は暑さや運動などにより発汗が促進されますので、その分余計に水分補給をする必要がありますが、身体も自然と水分を欲してくれます。

【参考】

環境省熱中症予防情報サイト『熱中症環境保健マニュアル』

◆冬の脱水

それに対して、冬の場合はどうでしょうか。

いくつか脱水にいたる重要な要因がありますので見てみましょう。

・乾燥による脱水

外気の乾燥、エアコンや暖房の使用による室内の乾燥、住宅の気密性により湿度が低いなど、冬は外的な要因から乾燥しやすくなります。

また、身体の体感温度が低くなり喉の渇きを感じにくい、身体を冷やしたくないために水分を控える…などといった状態になりがちです。

呼気や皮膚からの水分の蒸発は夏場でも感じることはなく、「不感蒸泄(ふかんじょうせつ)」と呼ばれていますが、まさに冬は脱水状態に気がつきにくくなるのです。

・ウィルス感染などによる脱水

風邪やインフルエンザなどの感染症は、脱水症発症の原因となります。

嘔吐や下痢などの症状から大量の体液が体外に排出されたり、高熱による体温調節のため発汗が促進されたりするためです。

・脱水による脳卒中や心筋梗塞のリスク

冬は脳卒中や心筋梗塞が増加します。

これは、寒くなって血圧が上昇することに加え、水分の摂取不足から血液の粘度が高くなり、いわゆる血液ドロドロ状態になることが要因として挙げられています。

・アルコールによる脱水

冬場も飲酒の機会は多いでしょう。

お酒を飲むと喉が渇く、という現象はご存知だと思いますが、アルコールには利尿作用がありお酒を飲むと脱水状態になっていきます。

お酒を水分とみなして「水分補給をしているから大丈夫」、という解釈は誤りです。

最近では、飲酒しながら水分補給をする「和らぎ水」(洋風にいえばチェイサー)が奨励されています。

【参考】

二本酒造組合中央会「『和らぎ水』のすすめ」

◆冬の水分補給

寒い上に汗をかかないため、タイミングがつかみにくい冬場の水分補給。

夏と同じように、通常であれば1日1リットルほどの水を、ちびちび(1回にコップ一杯半ほど)飲みましょう。

ただし、冷たい水は身体を冷やしますから、常温や白湯などがよいでしょう。

また、大量に汗をかきネラル分を失う夏場とは違いますので、スポーツ飲料の常飲はおすすめしません。

さらに、風邪やインフルエンザにかかったときやお酒を飲むときにも、適切な水分補給を忘れずに。

冬は夏以上に意識して、水分補給を心がけてください。

[Mocosuku Woman]

Posted by nob : 2018年01月20日 20:19

睡眠はやはり時間よりも質。。。

■“深い眠り”を導く! 3分間でOKの快眠ストレッチ

深部体温と自律神経の状態を改善、心地良く深い眠りに

伊藤和弘=フリーランスライター

仕事やプライベートの時間をやりくりするために、真っ先に削ってしまうのが「睡眠」ではないだろうか。また、年齢とともに、眠りが浅くなったり、目覚めが悪くなったりする人も多いに違いない。もう眠りで悩まないための、ぐっすり睡眠術をお届けしよう。

なかなか寝付けなかったり、就寝できても夜中に目が覚めてしまったり…。睡眠の質の低下に悩む人が増えている。

企業向けに睡眠コンサルタントを行うニューロスペースが、2017年11~12月に、20~50代の男女846人に「睡眠に関するアンケート」を行ったところ、「睡眠に満足していない」と答えた人は実に58.0%と半数以上だった。睡眠に関する悩みは、多い順に「夜中に目が覚める」(中途覚醒)が32.5%、「寝つきが悪い」(入眠困難)が30.1%、「朝の目覚めが悪い」が29.1%、「しっかりと寝たはずなのに体がだるく爽快感がない」が27.8%という結果だった。

また、2016年の国民健康・栄養調査を見ても、19.7%の人が「睡眠で休養が十分にとれていない」と感じている。

睡眠時間を7~8時間確保することはもちろん大事だが、睡眠には量だけでなく、質の問題もある。時間的には十分眠ったはずなのに満足感がない、という経験は多くの人が持っていることだろう。そもそも“ぐっすり眠る”とは、どういう睡眠を指すのだろう?

「結論から言えば、“深睡眠”がよく取れている状態のことです」と明快に答えるのは、RESM(リズム)新横浜 睡眠・呼吸メディカルケアクリニック(横浜市港北区)院長の白濱龍太郎さんだ。

最初の4時間で深睡眠を2回以上

睡眠には、筋肉は休んでいても脳は活動して夢を見ているレム睡眠と、脳も体もともに休んでいるノンレム睡眠がある。ノンレム睡眠は俗に「深い睡眠」と呼ばれるが、深さによってさらに3段階に分かれており、それらの中で最も深い眠りが深睡眠(徐波睡眠)だ。レム睡眠とノンレム睡眠は90分から120分で1セットになっており、深睡眠は眠った直後に現れ、明け方には見られなくなっていく。

「脳内にたまった疲労物質(アミロイドβ)の除去、細胞を修復する成長ホルモンの分泌は、深睡眠のとき最も盛んになります。そのため、この時間が長いほど疲れが取れて睡眠の満足感がある。1000名以上の脳波(終夜睡眠ポリグラフ検査)と眠気(ESS検査)の関係を調べた結果から、ぐっすり眠るためには、眠りについてから4時間以内に深睡眠を2回以上取ることが必要と考えています」(白濱さん)

睡眠時間が少々短い日でも、最初の4時間で深睡眠を2回取れれば「検査データを見ると、脳と体の疲れの8割程度は取れています」と白濱さんは言う。

睡眠の質を確認したければ、目が覚めたとき布団の中で脈を測ってみるといい。ぐっすり眠れたときは、いつもより脈の回数が少なくなっているはずだ。また、電車の座席に座るとたいてい眠ってしまう、昼食後は必ず眠くなる、布団に入るとバタンキューで意識がなくなる、といったことが多い人もきちんと深睡眠が取れていない可能性が高い。

深部体温と自律神経のリズムを整える

では、どうすれば“ぐっすり眠る”(眠ってから4時間以内に深睡眠を2回以上取る)ことができるのだろう? ポイントは「深部体温と自律神経にあります」と白濱さんは続ける。

深部体温とは、内臓など体の内部の体温。これは1日の中でも規則的に変動する。最も低いのが明け方で、目覚める前から上がり始め、起床11時間後に最も高くなる。夜になって深部体温が下がると眠くなる。

「睡眠の質が悪い人は、この深部体温のリズムが乱れていることが多い。夕方になっても体温が上がらない、眠る時間になっても体温が下がらないので眠くならないというわけです」と白濱さんは指摘する。

一方、血圧、呼吸、代謝などを調節する自律神経には、活動状態にあるときに優位に働く交感神経と、休息状態で優位になる副交感神経がある。

健康な人は夜になると副交感神経が優位になって、体がリラックスした状態になる。しかしストレスが強く、遅くまで働いている現代人は、眠る時間になっても交感神経が優位のまま。そのためベッドに入ってもなかなか寝つけず、眠っても良質な深睡眠が得られない。

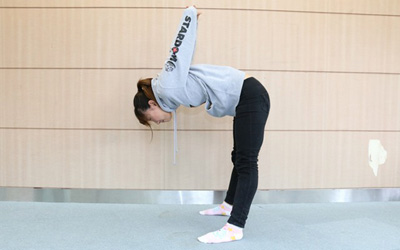

3分ストレッチで浅い眠りを改善

そこで白濱さんが考案したのが“ぐっすりストレッチ”だ。

夜になったら3種類のストレッチをそれぞれ1分ずつ行うだけ。ぐっすり眠るために必要な深部体温のリズムを整え、副交感神経を優位にする効果があるという。では早速、具体的なやり方を説明しよう。

首もみストレッチ

(1)シャワーを固定し、少し熱めのお湯をうなじに当てる。湯船に首を沈めてもOK。(2)親指以外の指を組む。(3)シャワーは当てたまま。うなじの横のくぼみに親指を当てて、手をゆっくり上下に動かしてマッサージする。強すぎると逆効果なので、あくまで優しく行う。

このストレッチは浴室で1分行うとよい。最初に深部体温を上げておくと、寝るときに下がりやすい。多くの血管が集中しているうなじを温めることで、効率よく血行を改善し、深部体温を上げることができる。マッサージによってさらに血行を良くするとともに、首の筋肉の緊張をほぐし、リラックス効果も得られる。

腕まわしストレッチ

(1)眠る準備を整え、部屋の明かりを消す。(2)腕を曲げ、脇を開いてひじを上にあげる。(3)そのまま後ろに向かって、ひじを大きくゆっくり回す(A)。左右の肩甲骨を寄せるようなイメージで。次に、(4)ひじが体の前に来たら手を組み、前方に腕を伸ばす(B)。(5)そのまま腕を頭の上まで持ち上げ、ぐっと伸ばす。2~3秒間キープしてから手を下ろす。(6)以上の動作を5~6回繰り返す。

このストレッチは寝室で行う。肩甲骨の周辺には褐色脂肪細胞が多く、ここを刺激することで深部体温が効率よく上がる。肩の筋肉の緊張をほぐすことでリラックス効果もある。

足首曲げ深呼吸

(1)布団に入る。(2)3秒ほどかけて鼻からゆっくり息を吸いながら、左右の足首を手前に曲げる(C)。(3)3~5秒ほどかけて口からゆっくり息を吐きながら、ふくらはぎと足首から力を抜く(D)。(2)(3)の動作を5~6回繰り返す。

仕上げのこのストレッチも寝室で行う。手足の末端から熱が放散されることで深部体温が下がる。足の血行を良くすることで熱が放散されやすくなり、スムーズに深部体温が下がる。さらに、ゆっくり息を吐くことで副交感神経が優位になり、リラックスすることができる。

以上、浴室で1分、寝室で2分、計3分間で3種類の“ぐっすりストレッチ”は手軽に行える。「40人の患者さんに2週間続けてもらい、9割以上の人が睡眠改善効果を感じました」と白濱さん。寝る前の習慣にしてしまえば、条件反射でより眠りやすくなっていく。今の睡眠に満足していない人は、早速今夜から実行してほしい。

白濱龍太郎(しらはま りゅうたろう)さん

RESM新横浜 睡眠・呼吸メディカルケアクリニック 院長

[日経Gooday]

Posted by nob : 2018年01月09日 19:20

隠れていても兆候は至るところに、、、自らの心身との対話力こそすべて。。。

■見逃すと過労死の恐れ 「隠れ疲労」蓄積に3つのサイン

長時間労働による「過労死」の問題が相次ぎ、政府は躍起になって働き方改革を推進している。とはいえ、これで労働環境がどこまで改善されるかはわからない。自分自身で過労死から身を守る必要がある。そのためには「隠れ疲労」を見逃してはいけない。「東京疲労・睡眠クリニック」院長の梶本修身氏(大阪市立大学大学院医学講座特任教授)に聞いた。

仕事や運動をした後は、誰もが「疲れた」と感じる。エネルギーを消費したことで体が疲れてしまったと思っている人がほとんどだろうが、これは大きな勘違いだという。

「仕事や運動くらいでは、エネルギーが枯渇して疲労を起こすことはほとんどありません。それでも疲れたと感じるのは、脳の中にある自律神経の中枢に大きな負担がかかったからです。自律神経は、脈拍、呼吸、血圧、体温、睡眠といったあらゆる身体活動をコントロールしています。仕事や運動によってその自律神経が酷使されると、脳は『疲労感』を自覚させようとします。それ以上、体を動かすなどして自律神経に大きな負荷をかけないようにするためです。疲労というものは実は脳の疲労なのです」

脳疲労によって発せられる疲労感は“危険信号”といえる。しかし、疲労感という生体アラームを無視してそれ以上の無理を続けると、最悪の場合、過労死を招く結果になりかねない。

■前頭葉が疲れを隠してしまう

ただ、実際に疲労が蓄積していても、人間は疲労感を覚えないケースがあるという。

「自律神経の中枢が疲弊し、『疲労した』という情報を収集して疲労感として自覚させるのは大脳の前頭葉にある眼窩前頭野という部分です。前頭葉は『意欲や達成感の中枢』と呼ばれていて、人間は他の動物にはみられないほど前頭葉が発達しています。そのため、眼窩前頭野で発した疲労感という生体アラームを意欲や達成感によって隠してしまう。実際は疲労が積み重なっているのに、疲労を感じなくなるのです。これは人体にとって最も危険な状態で、『隠れ疲労』と呼んでいます」

過労死は、前頭葉が発達して疲労感を隠してしまう人間だけにしか起こらないという。過労死を避けるためには、隠れ疲労が蓄積していないかどうかをチェックすることが重要だ。

?飽きる

長時間のデスクワークやパソコン作業で脳を使い続け、「飽きた」という感覚を覚えたことが誰にでもあるだろう。この飽きるという感覚は、脳が疲労し始めている最初のサインだという。

「仕事や勉強などで使い続けている特定の脳の神経細胞を休ませてほしいというシグナルです。『飽きた』というサインを無視して作業を続けていると、特定の神経回路が疲弊して機能が低下し、全身がだるいなどの症状が表れるようになります」

飽きたらすぐに作業は中断して、休息をとることが大切だ。

?寝落ちが増える

飽きるというサインを無視すると、次は「眠くなる」サインが出る。

「電車で席に座った途端、隣の駅に着くまでの間に眠ってしまったり、大事な会議中なのにウトウトしたりするなど、公的な場で無意識に寝落ちしてしまう場合は、隠れ疲労を抱えているケースが多い。疲労が蓄積してピークに近い状態になると、脳は強制的に意識をシャットダウンして休ませようとするのです」

?毎日の習慣が面倒に感じる

脳に疲労がたまると「疲れる」というサインが出る。隠れ疲労の場合は疲労を感じないが、無意識のうちに表面に表れるという。

「たとえば、駅から自宅までといった普段は歩いている1キロ程度の区間なのに、『なんとなく、きょうは歩きたくない』と感じてタクシーに乗ってしまう。普段は楽しめる友達や彼女からお誘いがあっても、『きょうは出向くのが、おっくうだ』と感じて断ってしまう。こうした衝動的な『面倒くさい』という感覚は、隠れ疲労が表面化している可能性が高いといえます」

◇ ◇ ◇

これら隠れ疲労の3大サインが表れたら、無理はせずに休息をとり、しっかり睡眠をとる。蓄積した疲労を回復させるには、ぐっすり眠ることが何よりも効果的だ。

[日刊ゲンダイDIGITAL]

Posted by nob : 2017年12月17日 06:13

すべてはバランスに尽きると、、、正解はあくまで自らの心身との対話を重ねていく先にあります。。。

■炭水化物「毎食7割超え」死亡リスク上昇、脂質の摂取多いと死亡リスク低いと調査結果

記事まとめ

* 11月7日付NIKKEI STYLEで『「炭水化物が毎食7割超え」は注意 死亡リスク上昇』掲載

* 元の論文は、世界18の国と地域の13.5万人以上を対象にした食と死亡リスクの観察調査

* 植物油には健康を害する負の作用があると指摘も、砂糖の有害性の米研究打ち切りも話題

日本人が年間13リットルも飲む「植物油」が体を壊す

先日、興味深い記事が発表されました。それは11月7日付NIKKEI STYLE記事『「炭水化物が毎食7割超え」は注意 死亡リスク上昇』で、8月29日付ランセット誌電子版に掲載された論文を基にした記事です。ちなみに、ランセットは世界五大医学雑誌のひとつです。

元の論文は、世界18の国と地域の13.5万人以上を対象にした食と死亡リスクの観察調査です。低所得国、中所得国、高所得国を網羅し、人数も多く期間(中央値で7.4年)も長いので、今までに例のない調査といえます。

記事では主な調査結果として、次の2点を取り上げています。

(1)炭水化物については、最低群(総エネルギーに占める炭水化物の割合の中央値が46.4%)と比較した最高群(同77.2%)の総死亡のリスクは28%高く、摂取量が多いほど死亡リスクは高い傾向が見られました。

(2)脂質については、炭水化物とは反対に、最低群(総エネルギーに占める脂質割合の中央値が10.6%)に比べ最高群(35.3%)の総死亡リスクは23%低くなっていました。

記事では、この結果を受けて、炭水化物の摂取が非常に多いと死亡リスクが高く、脂質の摂取が多いと死亡リスクが低いことが「意外」と受け止めています。しかし、筆者はこの結果を「意外」とすることにかなりの違和感を覚えます。

●栄養素は単独では働かない

私たちが生きてゆく上で必要な三大栄養素は「たんぱく質、脂質、炭水化物(糖質)」で、どれもエネルギー源ともなります。これにビタミン、ミネラルを含めた五大栄養素の相互作用で生命活動を維持します。その際に重要なのは、栄養の摂取バランスです。調査では、栄養素を単独で扱っているので誤解しがちですが、実際には栄養素は単独では働かないので、摂取バランスで捉えないとあまり意味がありません。

栄養の摂取バランスで捉えると、炭水化物の摂取量が多いというのは、その他の栄養素は必然的に少なくなります。脂質もたんぱく質も少ないと考えられます。炭水化物摂取の最高群(同 77.2%)の死亡リスクが高いのは、栄養バランスが悪い、もしくはかなり偏っているためだと考えられます。

逆に、脂質の摂取量が多い群(35.3%)は、炭水化物が少なくなります。脂質は肉類や卵などに多く含まれます。これらにはたんぱく質も豊富に含まれるので、その摂取量も自動的に増え、摂取される栄養バランスが良くなると考えられます。つまり、死亡リスクの少ない脂質摂取の多い群は、栄養バランスが良いと言い換えられます。

したがって、この調査結果は決して「意外」なものではなく、栄養の摂取バランスが悪い群は死亡リスクが高く、栄養の摂取バランスが良い群は死亡リスクが低いという栄養学の常識と一致した結果にすぎないのです。

●日本人は栄養バランスの変化と寿命の関係を体現した

今回の調査の特徴のひとつは、対象に低所得国、中所得国、高所得国を加えたことです。低所得国と高所得国では摂取する栄養バランスの良し悪しに差があることも、平均寿命が違うことも容易に想像ができます。

低所得国が経済発展し、中所得国、高所得国へと姿を変えると、食糧事情も変化し、栄養バランスも変わり、寿命も延びることは、我々日本人がこの70年の間に体験しています。

米を主食とした日本人の食生活は、世相の安定した江戸中期以降、少ないおかずで大量の米を食べる炭水化物偏重の食生活が戦前まで続き、その間、平均寿命が50歳を超えることはありませんでした。この食生活が急変するのは、第二次世界大戦以後のことです。

前述の調査結果の死亡リスクが高い群と符合するように、炭水化物の摂取割合が78%と高率だった1955年の平均寿命は63歳で、脂質の摂取量が増えるとともに寿命は延び続けます。

平均寿命を延ばす要因は食生活ばかりではありませんが、1955年は高度経済成長の始まりの年であり、経済大国になるにつれ食卓にいろいろな食材が並ぶようになったことは事実です。ちなみに、日本人の平均寿命が50歳を超えたのは1947年で、今からわずか70年前のことです。

●寿命が延びると病気が増える

摂取する栄養バランスがよくなり寿命は世界のトップクラスまで延びましたが、新たな問題として、病気が増えました。特に慢性疾患である高血圧、脂質異常症、糖尿病は「三大生活習慣病」と呼ばれ、罹患者は増加の一途をたどっています。これらの病気は直ちに死に結びつくものではなく、長い時間をかけて合併症とともに重篤な状態に至るのが特徴です。つまり、ある程度の長生きはできるが、不健康な時間も長いというおかしな時代になっています。

生活習慣病の原因として、偏った食生活、運動不足、喫煙、過度の飲酒、過度のストレスなどが挙げられますが、なかでも食生活の占める割合は大きく、最近はがんや認知症なども食生活に原因があるケースが指摘され、生活習慣病の範疇に入れる傾向にあります。

栄養豊富な飽食の時代なのに病気が増えているのは、食生活における栄養の質と食の安全性に関する誤った情報に問題があると考えられます。本連載で一貫して指摘しているように、ヘルシーだと誤認識され多量に消費される植物油はその筆頭です。サラダ油やマヨネーズの主原料である大豆の輸入自由化は1961年で、キャノーラ油の原料である菜種の輸入自由化は1971年です。この時期を境に植物油の大量消費が始まっていますが、生活習慣病が急増する時期と一致します。今では一人当たりの植物油の年間消費量は13リットルにも及んでいます。

●調理油以外にも加工食品には大量の“隠れ油”

糖尿病の原因は炭水化物の過剰摂取にあるといわれますが、上図から読み取れるように炭水化物の摂取量は減り続けており、炭水化物だけでは増える糖尿病の説明がつきません。動物実験の結果から、糖尿病の原因としてキャノーラ油などが指摘されています。これは植物油の消費量の増加と合致します。

厚生労働省が推奨する「食事バランスガイド」などでは、動物性の脂肪を控え、植物性の脂肪に置き換えることを推奨していますが、こうした一見“常識”とも思える指導が生活習慣病を助長する原因にもなります。植物油には健康を害する隠された負の作用があるからです。

先日も、砂糖の取りすぎの有害性について指摘しようとした研究を、米国の砂糖業界が50年前に打ち切っていたという事実が報道されたばかりです。

食材に含まれる成分には、判明している栄養素以外に解明されていない未知の成分があり、人体への影響も解明されていません。栄養の摂取と死亡リスクの関係が解明され、それが公正に発表され、正しく活用されることを望みます。

(文=林裕之/植物油研究家、林葉子/知食料理研究家)

[ビジネスジャーナル]

Posted by nob : 2017年12月13日 15:00

運動は健康の源。。。

■運動はがんの進行を抑えるってホント?

「運動とがん」

がんは長年、日本人の死因第1位の座を独占し続けています。多くの人にとって最も怖い病気でしょう。

では、がんだと宣告されたら、私たちはどうしたらいいのでしょうか。もちろん、医師と相談しながら、積極的に治療に取り組むことになりますが、自分でできることもあります。そのひとつが「運動」です。

がんといえば重病です。運動なんかしていいの? と思われるかもしれません。確かに症状や進行度にもよりますが、「運動できる人はした方がいい」というのが最近の定説になっています。

報告されているエビデンス(科学的根拠)をいくつか紹介しましょう。1つは、大腸がんと診断され、転移のない男性668人を20年間観察した研究です。20年間で258人が死亡し、うち88人は大腸がんが原因でした。「1週間の運動量」を見ると、運動量が多いほど死亡率が低く、最も運動量が多かったグループは、まったく運動しなかった人たちに比べて大腸がんによる死亡リスクが47%も下がっていたそうです(*1)

前立腺がん患者を追跡調査した米国ハーバード大学の研究でも、「週3時間以上のウォーキング」をしている人たちのがん再発・転移、死亡のリスクは57%下がっていたそうです(*2)。

*1 Arch Intern Med. 2009 Dec 14;169(22):2102-8.

*2 Cancer Res.2011 Jun 1;71(11):3889-95.

ドクターランナー(事故にそなえて選手と一緒に走る医師)として多くの市民マラソン大会やトライアスロン大会に出場している、よこすか女性泌尿器科・泌尿器科クリニック(神奈川県横須賀市)院長の奥井識仁さんは、「運動によって大腸がんや前立腺がんの進行は抑えられます。実際、米国にはランニングやウォーキングでがんを抑えようという患者のサークルがいくつもあります」と話します。

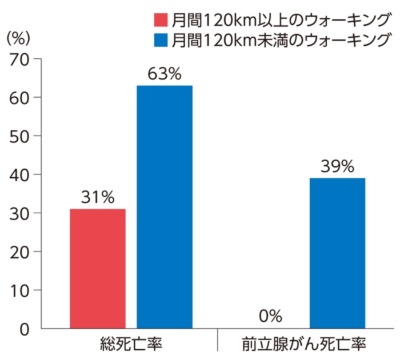

奥井さん自身も、長いこと前立腺がんと運動の研究を続けています。前立腺がんと診断された患者102人(平均74.8歳)に、ホルモン治療と併行してウォーキングを指導しました。8年間で48人が死亡、うち20人(41.7%)は前立腺がんが原因でしたが、「1カ月に120km以上のウォーキング」をしている人たちは、死亡率が半分に抑えられたそうです。

ウォーキングは前立腺がん患者の死亡リスクを抑える

平均74.8歳の前立腺がん患者に、治療と併行してウォーキングを指導した。1カ月120km以上のウォーキングを実行した人たちは死亡リスクが半減。前立腺がんによる死亡はゼロだった。(データ提供:奧井院長)

「雨の日も風の日もやる必要はありません。1日6km、月20日を目安に指導しています」(奥井さん)

筋肉の成長に男性ホルモンが使われる?

では、なぜ運動によって前立腺がんの進行が抑えられるのでしょうか? 奥井さんはテストステロン(主要な男性ホルモン)が筋肉で消費されるからではないか、と考えています。

前立腺がんはテストステロンをエサにして増殖する性質を持ちます。そのため、治療はテストステロンの分泌を抑えることが基本になります。運動によってテストステロンが筋肉で使われると、前立腺がんのエサになる量が減るのではないか、というのが奥井さんの仮説です。「大腸がんの場合も同じく、運動でIGF(インスリン様成長因子)が筋肉で使われることが、がんの進行を抑える大きな要因になっているように思います」(奥井さん)。

これらはまだ解決しないといけない問題が多くあります。運動とがん抑制の関係については、いまだにメカニズムがほとんど分かっていないためです。「もっと多くのサンプルを集めて、日本全体で考えていくべきテーマだと思います。米国のように、がん生存者が積極的に治療データを後世の研究のために残して、日本のがん治療に役立てるシステムが必要です」と奥井さんは話します。

[日経Gooday]

Posted by nob : 2017年11月28日 12:03

目指せPPK!

■「ピンピンコロリ」を実現する5つの習慣

長寿国・日本の現実は「寝たきり大国」だ。ほかの国に比べて「ピンピンコロリ」は少なく、「ネンネンコロリ」が際立って多い。なぜなのか。そして、「ピンピンコロリ」を実現するための5つの習慣とは――。

日本は世界でも指折りの長寿国として知られています。しかし、その実態は、最期まで元気に活動して天寿をまっとうするピンピンコロリ(PPK)は少なく、男性は平均9年、女性は同12年も介護された末に死んでいくという、ネンネンコロリ(NNK)が他国に比べて際立って多い「不健康長寿国」なのです。

■病院は決して安全な場所ではない

なぜでしょうか。最大の理由は、病院などの病床数の多さにあります。日本では人口当たりの病床数がアメリカの4倍以上あり、患者の入院期間も3倍近く長いのです。

病床数が多ければ、いざというときすぐに入院できるので安心だと日本人は考えがちですが、後期高齢者の場合、病院のベッドで点滴の針を刺したままトイレにも行かず過ごしたら、間違いなく寝たきりになるでしょう。ベッドがたくさんあってすぐに入院できる一見理想的な環境が、逆に寝たきりの高齢者を増やしている。これが日本の現実です。

また、これも多くの人は誤解していると思いますが、病院は決して安全な場所ではありません。病院に近づけば医療事故や薬害などの危険にさらされます。

たとえば肝臓がん。酒の飲みすぎが原因だと思われがちですが、男性の肝臓がんによる死亡率を見ると、新潟、岩手、秋田など酒どころといわれる県では低く、比率の高い福岡や大阪の3分の1程度でしかありません。実は、肝臓がんは飲酒ではなく、医療事故によるC型肝炎ウイルスの感染が最大の発症要因なのです。

医療事故がどれくらい起こっているか知ったらびっくりすると思います。EUの公式資料によれば、病院の医療事故で死亡した人数は年間約15万人。そのため、EU域内に住む人の約53%が、病院は危険なところだと認識しています。

わが国の実態は公表されていませんが、数十万人規模での医療事故や薬害が起こっていると思われます。

■歯科医にはこまめにかかったほうがいい

では、どうすればNNKを避け、PPKを実現できるのでしょうか。それはなんといっても医師に頼りすぎず、自分の健康は自分で保つのだという気概が持てるような支援環境を公的に整備することです。そのうえで各種の情報を調べ、納得のいく治療を受けるようにしましょう。

一方で、歯医者さんにはこまめにかかったほうがいいようです。私たちの調査では、「かかりつけの歯科医師がいる」と答えた人が長生きでした。どんなメカニズムが働いているのか明確なところはわかりませんが、私は次のような仮説を立てて追跡調査をしています。

まず、歯科医の支援を受けることで望ましい口腔ケアの知識が得られ、高齢になっても歯と口の健康を保つことができる。食は生きることの基本ですから、歯や口が健康であることには大きな意味があります。また、定期的なケアを受けるため、歯医者さんへ「お出かけ」していることも健康長寿には望ましいのです。

■「ピンピンコロリ」を実現する5つの習慣

生活習慣という切り口から見ると、次の5つの習慣を身に付けることがPPKには大事だということがわかってきました。

1、運動。毎日やらなくても週に1回運動していれば、生存率がかなり高くなることが証明されています。

2、質のいい睡眠。

3、朝食。食べないと脳や身体機能が活性化しません。その際、納豆、ヨーグルトなどの発酵食品を食べ腸内細菌を増やして体温を高めると免疫力が高まり、がんになりにくくなります。

4、禁煙。発がん物質を含むたばこは百害あって一利なし、確実に寿命を縮めます。

5、適度な飲酒。私たち研究チームが高齢者1.3万人を対象に3年間追跡調査したところ、男性では毎日飲酒する群、女性では週に1、2回飲酒する群の死亡率が最も低く、逆に死亡率が高かったのは男女とも「ほとんど飲まない」と回答した人たちでした。

■「地域活動にも積極的」がPPKの必須条件

日本では多くの人が誤解しているのがコレステロール値の評価です。高コレステロール群と低コレステロール群では、明らかに前者のほうが長生きです。コレステロールはビタミンDや細胞膜、がん免疫細胞の材料であり、体の中で重要な役割を担っています。その一方、コレステロールを下げる薬の服用により死亡率が高まることが証明されています。

環境や住居も健康長寿に大きな影響を与えます。都市部よりも長野県のような地方で平均寿命が長いのは、水や空気がきれいだというのも理由のひとつ。夏になるとホタルが乱舞するなど、多様な生物が生きられるところでは、人間も長生き。考えてみたら当たり前のことなのです。

日本では毎年約1万7000人がヒートショックで亡くなっていますが、風呂場が寒すぎるなど家の中の温度較差が原因です。これは住宅の断熱・気密性能を向上させる無垢材の活用で改善します。また、クロス張りの壁を珪藻土や土壁に変えればホルムアルデヒドなどの害がなくなり、湿度調整もうまくいくため睡眠の質が高まります。こうした住環境の良質化もPPKのためにはぜひ取り組みたいポイントです。

そして、忘れてはならないのが心の健康。年をとっても生きがいを持ち、地域や趣味の活動にも積極的に参加しているというのはPPKの人の特徴であり、必須条件だともいえます。65歳を過ぎても生きがいを持って働くというのも、要介護にならないための賢明な選択だといっていいでしょう。

----------

▼これがピンピンコロリの条件だ!

・かかりつけの歯科医師を持つ

・口腔をケアし良好な状態を保つ

・やや太めの体形である

・総コレステロール値が高い

・お出かけが好き

・断熱に優れ土壁を使った健康住宅に住む

首都大学東京名誉教授

放送大学客員教授

星 旦二

[PRESIDENT online]

Posted by nob : 2017年11月23日 15:30

確かに、、、私の心身は共感しています。。。

■「睡眠は90分サイクル」は誤り、眠りの科学は俗説だらけ

『最新の睡眠科学が証明する 必ず眠れるとっておきの秘訣!』

「90分の倍数の睡眠時間をとれば、目覚めがよい」「22時から深夜2時までが睡眠のゴールデンタイム」「7時間睡眠が寿命を延ばす」。知ってる、知ってる、とうなずく人が大半なのかもしれない。が、実はこれらすべて間違い、もしくは不正確な「睡眠神話」なのだそうだ。本書『最新の睡眠科学が証明する 必ず眠れるとっておきの秘訣!』では、「睡眠神話」はじめ、睡眠にかかわる俗説が次々に論破されていく。その過程を読み進めると、私たちはなんとたくさんの根拠のない話に縛られてしまっていることか、と驚くことになるだろう。

著者は、脳内物質の研究をしていたが、発見した物質がたまたま覚醒にかかわっている物質だったため、睡眠研究の道に入ったという(ちなみに、要約本文でも紹介している、覚醒を維持する「オレキシン」という物質が、著者が発見したものだ)。以後、睡眠について、学問的に研究を積み重ねてきた。著者の提案する、必ず眠れる睡眠法は、「眠りへのこだわりを捨てる」ことを基本に据えた、ごくシンプルな方法だ。けれどそれこそまっとうな方法なのだろう、と自然に納得させられる説得力が、本書にはある。

また、本書は、病としての不眠の解説や、睡眠薬の種類や使い方にまで言及している。眠りについて真剣に悩んでいる方には、まず本書をおすすめしたい。人間の健康は、よく食べて、よく活動して、よく寝ることで成り立っている。その要素のひとつである「眠り」について、誠実に、真摯に語られた1冊である。(熊倉 沙希子)

本書の要点

(1)睡眠システムと覚醒システムは互いに抑制しあっており、優勢なほうに切り替わるようになっている。この切り替えに影響するのが、体内時計と、睡眠負債という概念である。加えて、覚醒を促す要素としてストレスや情動がある。

(2) 眠りを意識しすぎると、その情動によって覚醒が促されてしまうので、眠りにこだわりすぎないことが安眠へつながる。

(3) 寝ないといけないと意気込まず、寝室で15分眠れなかったら居間にいったん戻り、眠気を感じたら寝室に行く、というふうにするとよい。

要約本文

◆巷にあふれる睡眠神話

◇「睡眠は90分周期」ではない

睡眠にまつわる話の中には、根拠が乏しいのに多くの人が信じている、「睡眠神話」と呼ぶべきようなものがある。

そのうちのひとつが、「睡眠のサイクルは90分周期である」というものである。睡眠の状態として、「ノンレム睡眠」と「レム睡眠」があることはよく知られている。眠っているときには、この2種類の状態が規則正しく交互に繰り返されるのだ。繰り返しの1単位が「ノンレム睡眠+レム睡眠」であり、それが90分だというのが、「90分周期」という俗説の根拠となっている。

しかし、じつは、「ノンレム睡眠+レム睡眠」にかかる時間には個人差があり、また日によっても変わってくる。1時間以内のこともあれば120分のこともあるのだ。

加えて、ノンレム睡眠とレム睡眠が、それぞれ深い眠りと浅い眠りだという言い方も間違っている。それぞれの状態は、質的に全く異なるものなのだ。ノンレム睡眠のあいだは脳の活動が低下しており、そのため筋肉の活動も低下している。自律神経は副交感神経が優位になっているので、心拍数や血圧や、呼吸数も下がっている。一方で、レム睡眠のあいだ、脳は覚醒しているとき以上に強く活動している。自律神経も激しく変動しているが、体が暴走しないように神経系や感覚系は完全に遮断されている。そのため、こちらは金縛りのように体に力が入らない状態となっている。

◇睡眠に「ゴールデンタイム」はない

よく「22時から深夜2時までが睡眠のゴールデンタイム」であり、そのあいだに「成長ホルモンが活発に分泌される」から、ゴールデンタイムにきちんと眠ろうと言われる。こちらも根拠がない睡眠神話である。

成長ホルモンが睡眠中に分泌されるのは確かだが、それは特定の時間に起こることではなく、就寝後最初にあらわれるノンレム睡眠のときに起こる。睡眠中、「ノンレム睡眠+レム睡眠」の組み合わせは4~5回繰り返されるが、そのうちで一番深いノンレム睡眠があらわれるのが、就寝後最初のサイクルなのだ。そのときに成長ホルモンが分泌されるので、「何時に寝るか」はじつはあまり関係がない。要は深いノンレム睡眠に入れるかどうかなのである。大切なのは寝る時間帯ではないのだ。

◆睡眠をつくりだす脳、覚醒をつくりだす脳

◇なぜ夜眠くなって、朝起きるのか?

私たちは、朝起きて、夜眠くなる。このことには、2つの要素がかかわっているという。

ひとつは、「概日時計」、つまり体内時計である。24時間ぴったりの周期ではないが、おおむね1日周期で、昼夜で覚醒の出力を調整するリズムを刻んでいる。もうひとつは「睡眠負債」である。これは一種の考え方で、起きている時間が続くにつれて脳内になにかが溜まっていって、睡眠をとるとそれが解消されるという概念だ。睡眠物質の存在について研究が進められているが、今のところその正体については明らかになっておらず、物質が存在するにしてもひとつの物質では説明できないということがわかってきている。

◇脳内のシステム

「概日時計」と「睡眠負債」が睡眠と覚醒に影響を与えているとして、そのとき脳ではどのようなシステムが働いているのだろう。

睡眠にかかわるのが「視床下部」という領域だ。視床下部は4グラム程度しかない、ごく小さい領域だが、自律神経系の中枢であり、様々なホルモンの分泌をコントロールしている。視床下部の前のほうにある「視索前野」では、睡眠中に、神経細胞から「GABA」という抑制系の神経伝達物質をつくっている。その物質が覚醒にかかわる領域を抑制するため、睡眠という状態がつくりだされるのである。

一方、覚醒にかかわる領域が、視床下部と隣り合う「脳幹」である。脳幹は、呼吸や血液循環などを統制する中枢であり、生命維持を司る。この中の、「脳幹網様体」という部分には神経細胞が集合しており、ここから脳全体へさまざまな命令が出されている。そのなかで、「モノアミン」や「アセチルコリン」といった神経伝達物質を介した命令は、覚醒状態をつくりだしながら、睡眠にかかわる領域を抑制している。

睡眠システムと覚醒システムは、お互いに抑制しあっており、どちらかが優勢になるとスイッチがパチンと切り替わるという関係だ。そして、覚醒を適切に維持するための脳内物質が、オレキシンという物質である。

◇時間帯や状態によって眠れないときがある

体内時計の時刻に合わせて、体は体温や血圧、ホルモン濃度などを調整している。前述のオレキシンも、体内時計の情報を受け、朝に活発になる。

ただ、この体内時計をもとにした、覚醒のための体の出力は、単純に昼にピークがあって夜に下がるというものではない。午後2~3時ごろは一時的に出力が下がり、毎日の就寝時間の前にはぐんと上がり、寝る直前から急に下がる。

意外なことだが、就寝数時間前は眠くならない時間帯なのだ。これは、おそらく、就寝時間に向けてどんどん増えている睡眠負債を抑えるために、覚醒のための出力が上がるのだと考えられている。

しかし、こうした時間帯に関係なく、授業中に眠くなったり、夜中に見たい番組があれば起きることができたりする。これは、モチベーションや気持ちの高ぶり、ストレスによる興奮などが、脳幹の覚醒にかかわる機能や、オレキシンをつくる神経細胞に影響するからである。また、満腹と空腹の場合の血糖値の違いは、オレキシンの生成に影響するため、栄養状態も覚醒に大きくかかわるといえる。このように、睡眠と覚醒には、体内時計と睡眠負債に加え、モチベーション・情動・ストレス・栄養状態も関係しているのだ。

【必読ポイント!】

◆よりよい睡眠をとるためのTips

◇眠りにこだわりを持たない

よりよい睡眠をとるためのコツを考える前に、不眠のしくみについて著者はページを割いている。

何か気になることがあって眠れない、というのは自然なことだ。というのは、前述したとおり、感情の高ぶりやストレスが、脳に作用して覚醒状態をつくるからである。この場合、眠れるようになるには、ストレスや不安のもとになっているものを解決するしかない。

「夜に眠れなくて日中に障害がある」ということが週3回以上、3ヵ月以上続くと、臨床上不眠と診断される。眠れない原因が解消されているのに、不眠が続いてしまうのは、「眠れない」ということ自体に意識が向いてしまうからだ。毎日同じ寝室で「眠れない」苦痛を味わうと、いつの間にか寝室と苦痛な体験が結びつき、無意識に操作されてますます眠れなくなってしまうのである。

以上をふまえると、逆説的に、眠りにこだわりを持たなければ、不眠恐怖をつくらないで済む。睡眠をとらないとうまくいかない、とか、特定の時間に眠らなければ、という思い込みをなるべく排し、眠りに関心を向けすぎないことが安眠への第一歩である。

◇15分眠れなかったら居間に戻る

ほかにも、本書で紹介されているTipsの中から、いくつかを紹介しよう。

不眠に陥るのを避けるためには、寝室で眠れない体験を繰り返さないようにするのが大切だ。だからこそ、眠くてしょうがなくなるまで寝室には行かず、また、寝室で15分眠れなかったら居間に戻ってみるとよい。寝つけないのに寝ようとすると、情動が高まって、体が覚醒状態に向かってしまう。

「寝ないといけない」と意気込まず、眠くなったら寝室に行く、15分眠れなかったら居間に戻る、ということを淡々と繰り返す。すると、眠気は溜まっているはずなので、最終的には必ず眠れる。

ワンルームに住んでいる人は、「寝室」を「寝床」と考えて、同じように15分眠れなかったら寝床を離れるというふうにすればだいじょうぶだ。

◇必要以上に早く寝ようとしない

スムーズに眠りにつくためには、「いつ寝るか」も大切である。体内時計のくだりで述べたように、夕方から夜にかけて、人間には「眠れない時間帯」がある。溜まってくる睡眠負債に対抗するために、覚醒出力が上がる時間帯である。たとえば、夜11時に寝る人ならば、直前の8時から10時くらいにかけては、一日で一番眠れない時間帯だ。これは「睡眠禁止帯」と呼ばれている。

そのため、翌朝早く起きなければいけないという場合に、早めに寝ようとすると寝つけなくなってしまう。睡眠禁止帯にあたってしまうからだ。翌朝早く起きる必要がある時にも、普段どおりの時間に寝て、次の日の睡眠で睡眠不足を解消するのがよい。

また、睡眠禁止帯は、夜に明るい光を浴びると後ろにずれてしまう。体内時計そのものが光によって後ろにずれこむからだ。そうすると、いつも寝る時間が睡眠時間帯に入ってしまって眠れなくなる。睡眠に悩んでいる人は、夕方以降明るい光を浴びるのは避けたほうがよいだろう。

◆眠りのギモン

◇忙しくて寝る時間が取れないときにはどうすれば?

OECDの調査によると、日本人は世界で2番目に睡眠時間が短い国だという。一律何時間眠れば健康ということはなく、一人ひとり最適な睡眠時間があるものだが、それよりも短い睡眠時間でやりくりしている人は多くいることだろう。

短い睡眠時間に慣れるという人もいるが、残念ながら、短時間睡眠が習慣になったとしても脳や体が慣れるということはない。夜間の睡眠時間を一定の時間に制限して反応速度を観察する実験でも、日を追うごとに反応は遅くなるだけで、慣れるという現象は起こらなかったという。

したがって、7時間睡眠が必要な人は、じゅうぶんなパフォーマンスをするには7時間寝るしかない。休日にリズムをくずさないよう「プラス30分以内」に多く寝るか、平日のすき間の時間で短い睡眠をとるしかない。足りない睡眠は別のなにかで代用することはできないのだ。

◇シフトワーカーは不眠になりやすい?

現代人の眠りの特徴のひとつとして、仕事の都合で生活リズムが不規則な人も多いということがある。

体内時計によっていろいろな機能が低下している夜に働くというのは、本来は良くないことだが、シフトワーカーを続けていても普通に生活できているのなら、心配はいらない。日中の活動に支障がないのなら、睡眠は十分にとれているということなのだ。

多くの動物は、まとめて夜眠るのでなく、寝たり起きたりしている。人間も、大昔は今とは違ってまとめて眠るスタイルではなかったかもしれない。

だから、シフトワーカーの人は、多少負担があるとしても生体として適応する能力があるのだといえる。したがって、普通に生活できているとしたら問題はない。ただ、シフトワーカーの人には一方で不眠症やうつ病が多いことも知られており、そうなってしまった場合は働き方を変えることだ。

櫻井武(さくらい・たけし)

[DIAMOND online]

Posted by nob : 2017年11月10日 16:03

すべては諸刃の剣、良薬も過ぎれば毒薬に、、、そして個人差、何よりまず自らの身体を知ることから。。。Vol.3

■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~

「コーヒーはがんに効果あり」は本当か?

“肝臓がんを抑制する”は「ほぼ確実」――国立がん研究センター 笹月静さんに聞く

柳本操=ライター

みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第2回となる今回は、わが国の大規模疫学調査によって明らかになってきた「コーヒーとがん」について。日本のがん研究の総本山ともいえる国立がん研究センターに最新事情を伺った。

「健康な状態で長生きしたい」と思いつつも、誰もが「いつかかかるのでは」と心配になるのが「がん」という病気。今や、日本人の2人に1人がかかるといわれる国民病だ。

若いうちは「自分には無縁」と思っていても、40代、50代になり、身近な人や有名人ががんにかかったという話を耳にすれば、「発症を防ぎたい」「予防できる方法があるなら知りたい」と思うようになる。コーヒーががんに効くなら、コーヒーを飲む機会を増やそうと思う人も少なくないはずだ。

前回の記事でも触れたように、以前、コーヒーは「発がん性がある」と思われていた時期がある。しかし最近では、コーヒーは「がんに効果がある」という報道を耳にするようになった。最新の研究ではどう判断されているのか。効果があるとしたら、どの部位のがんなのか――。

先に結論をいうと、肝臓がんと子宮体がんの予防に効果が期待できる。国立がん研究センターによる調査・研究によると、肝臓がんを抑える効果は「ほぼ確実」、子宮体がんを抑える効果は「可能性あり」と判定されている。肝臓がんのような特定のがんについては、コーヒーを日々飲むことで発生リスクを抑えられる可能性があるわけだ。

今回は、「日本人にとってどのような生活習慣ががん予防につながるのか」をテーマに研究を行っている国立がん研究センター 予防研究部部長の笹月静さんに詳しく話を聞いた。

◇ ◇ ◇

日本人の生活習慣とがんの関係を20年以上にわたって調査

そもそもの話になりますが、国立がん研究センターでは、食事などの日々の生活習慣とがんとの関係について、どのように調査、研究しているのでしょうか。

笹月さん 国立がん研究センターでは、がんなどの病気と生活習慣との関連を長期間にわたって研究してきました。ここで用いられているのが「コホート研究」という手法です。国立がん研究センターでは、1990年から国内で開始、現在も追跡調査が続けられ、研究結果が日々蓄積されています。

「コホート」とは、年齢や居住地など一定の条件を満たす特定の集団のことです。現在、岩手県、長野県、東京都、沖縄県、大阪府、高知県など全国の一般住民14万人を対象に研究が行われています。余談ですが、「コホート(cohort)」の語源は古代ローマの歩兵隊で、300~600人ほどの兵隊の群を意味します。

最初に対象者に主に対面でアンケート用紙を配布し、健診に参加する方の場合は血液試料や健診データについても提供していただきます。さらに5年後、10年後、というふうにアンケート調査を行っていきます。その中で、がんにかかる方、糖尿病にかかる方などが出てくるので、それらの病気と生活の関連をみていく研究です。扱う内容は、食事内容はもちろん、喫煙や飲酒、体格、運動、さらに睡眠やストレスといった社会心理学的要因など、多岐にわたります。

お酒が好きな人、喫煙者、熱心に運動をする人などが混在する一般住民の大集団を対象に、まっさらの状態からスタートし、10年、20年と追跡していくわけです。

時間も手間もかかりそうな調査ですね。

笹月さん だからこそ研究結果の信頼性が高まると考えています。

私達の研究グループは、国内で行われている研究を基に、日本人のがんと生活習慣との因果関係の評価を行っています。同様の研究は国際的な研究機関でも行われていますが、欧米人と日本人は体格も違うし、食べているものも違うために、海外の研究が主体の評価基準をそのまま日本人に当てはめて考えるのは難しい面があります。日本人を対象とした研究に限定して、がんとの因果関係を評価し、がんを予防する手立てをお伝えすることが重要と考えています。

国立がん研究センターのコホート研究は、10年、20年という追跡期間を経て、2000年代から続々と結果がまとまってきました。その研究を含めて、科学専門誌などに掲載されたがんの研究結果から、評価の対象になる方法(コホート研究と症例対照研究)で実施された論文をピックアップして、それぞれについて科学的根拠や信頼性なども併せて評価しています。

その評価の結果を、全体および個々の部位について、国立がん研究センターのホームページで公開しています。

コーヒーの「肝臓がんのリスクを下げる」効果は「ほぼ確実」

具体的に、コーヒーとがんの罹患については、どんなことがわかってきたのですか。

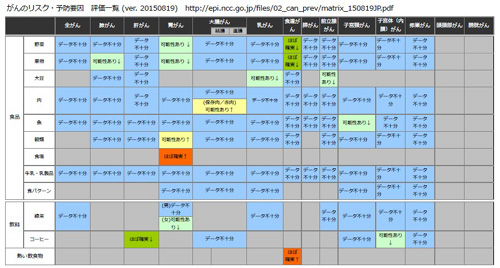

笹月さん 現在は、肝臓がん、子宮体がん、大腸がん、子宮頸がん、卵巣がんの評価を掲載しています。それぞれ以下のような評価になっています。

* 「肝臓がん」のリスクを下げる効果=ほぼ確実

* 「子宮体がん」のリスクを下げる効果=可能性あり

* 「大腸がん」「子宮頸がん」「卵巣がん」のリスクを下げる効果=データ不十分

「ほぼ確実」「可能性あり」といった言葉は「科学的根拠としての信頼性の強さ」を示す指標のことです。最も信頼性が高い評価から順に「確実」→ 「ほぼ確実」→「可能性あり」→「データ不十分」となっています。例えば、「喫煙」と「肺がん」との因果関係の評価は、最も信頼性が高い「確実」。つまり、たばこは肺がんのリスクを高めるのは確実というわけです。昨年話題になった「保存肉/赤肉」は、大腸がんのリスクを高くする「可能性あり」になっています。

コーヒーについては、肝臓がんに対する予防効果が「ほぼ確実」になっています。つまり、コーヒーをよく飲む人は肝臓がんにかかりにくいわけですね。

笹月さん 肝臓がんのがん予防効果は、2000年代から「効果あり」というエビデンスが集まり始めました。これ以降、複数のコホート研究によって一致して「コーヒーはがんに予防的に働く」となったために、上から2番目の「ほぼ確実」の評価となっています。

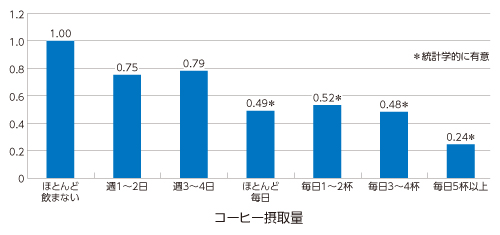

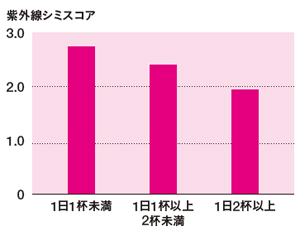

国立がん研究センターのコホート研究では、40~69歳の男女約9万人について、調査開始時のコーヒー摂取頻度により6つのグループに分けて、その後の肝臓がんの発生率を比較しました。調査開始から約10年間の追跡期間中に、肝臓がんにかかったのはそのうち334名(男性250名、女性84名)です。

その結果は、「コーヒーをほとんど飲まない人と比べ、ほぼ毎日飲む人は肝臓がんの発生リスクが約半分に減少する」というものでした。1日の摂取量が増えるほどリスクが低下しました。1日5杯以上飲む人では、肝臓がんの発生率は4分の1にまで低下していました。

これらの結果からも、コーヒーをたくさん飲んでいる人が肝臓がんの発生リスクが低くなるのは、おそらく事実といっていいでしょう。特に「ほとんど毎日」「毎日1~2杯」「毎日3~4杯」「毎日5杯以上」飲む人についてのデータは、統計学的に有意なデータが出ています。「ほとんど毎日」以上の方々は、はっきりリスクが下がっていると言えます。さらに、多く飲んでいる人ほどリスクは下がっているという傾向も出ています。

世界のがん研究をとりまとめる米国がん研究機構による最新の要約を見ても、肝臓がんリスクを下げる飲み物としてコーヒーが浮上しています。肝臓がんの最大のリスク要因である肝炎ウイルス感染の有無で分けても、同様に肝臓がん発生リスクが低くなることがわかっています。

大腸がんに関しては、以前はリスクを下げる「可能性あり」に分類されていましたが、最新の情報では「データ不十分」となっています。

笹月さん 一昨年まとめられたコホート調査によって、がんリスクを上げるという新たな結果が出てきたためです。多くの結果はがんリスクを下げるか、中立的なものなのですが、研究を統合して解析するメタ解析の結果、関連性は見えなくなり、研究班で討議を行い、判定を下げたほうがよいだろうという結論になりました。このように、常に新しい研究結果も追加しながら判定して、その都度情報を更新しています。

子宮体がんについては、2008年の多目的コホート研究の結果から、1日1~2杯、3杯以上飲むグループではそれぞれ、罹患リスクが低下しているという結果や、他の研究結果から「可能性あり」に分類しています。

このように、大腸がんについては「データ不十分」となりましたが、がん予防に効果的な部位も示されています。コーヒーを適度に飲むことは予防的な手段の一つと判断できるでしょう。

「糖尿病予防」効果と「抗酸化作用」の両面から効いている?

数あるがんの中で、なぜ肝臓がん、子宮体がんに対して、効果が期待できるのですか。

笹月さん 私たちは、コーヒーががんに作用するメカニズムの研究を直接しているわけではありませんが、肝臓がんや子宮体がんは糖尿病を発症するとかかりやすくなるがんであることがわかっています。一方で、コーヒーが糖尿病を予防することも、すでに多数報告されています。コーヒーによって糖尿病リスクが下がればがんリスクも下がる、ということは十分に考えられます。

また、コーヒーにはポリフェノールの一種である抗酸化物質のクロロゲン酸が豊富に含まれています。クロロゲン酸には、血糖値を改善するほか、体内の炎症を抑える作用があります。クロロゲン酸を継続摂取することもがんに予防的に働いているのではないかと考えています。あくまで推測ですが、コーヒーは「糖尿病予防」効果と「抗酸化作用」の両面からがんを抑制する働きをしていると考えられます。

コーヒーを飲むと、心臓病のリスクが軽減

話が変わりますが、国立がん研究センターは昨年5月に、「コーヒーを飲むと、心臓病のリスクが軽減する」という研究報告を発表されましたね。ニュースなどで大きく取り上げられました。

笹月さん 緑茶やコーヒーなどについての研究結果に対する関心は一般に高いのですが、予想以上に大きくマスコミに取り上げられたので驚きました。

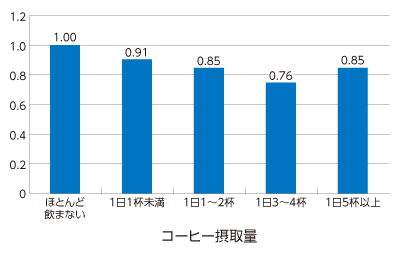

この調査も、国立がん研究センターのコホート研究に基づいて導き出されたものです。緑茶とコーヒーの摂取と、全死亡リスク、がん、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患などの死亡リスクとの関連を解析しました。

コーヒーについては、「1日3~4杯飲む人は、ほとんど飲まない人に比べ、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患の病気で死亡するリスクがそれぞれ4割程度減少する」といった結果が出ています。全死亡リスクについては、コーヒーを1日3~4杯飲む人の死亡リスクは、24%低いという結果になりました。ただ、今回の取材のテーマであるがん死亡の危険度については、この調査では有意な関連性は見られませんでした。

◇ ◇ ◇

国立がん研究センターでは、数年前に新たなコホート調査を立ち上げた。1990年代当時に比べ国民のコーヒー摂取量は増えていることもあり、今後、新たな知見が報告される可能性は十分にあるだろう。

来週のコーヒー特集では、コーヒーの糖尿病などの生活習慣病への効果について、国立健康・栄養研究所の古野純典所長に話を聞く。コーヒーは糖尿病だけでなく、痛風や肝機能にも効果があるという、ミドル必見の効果が明らかになる。

[日経Gooday]

Posted by nob : 2017年10月02日 15:34

すべては諸刃の剣、良薬も過ぎれば毒薬に、、、そして個人差、何よりまず自らの身体を知ることから。。。Vol.2

■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~

カラダにいいコーヒーの淹れ方とは!?

煎り方によって成分が違う? 飲むベストタイミングは?

柳本操=ライター

みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、カラダにいいことづくめだった!以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。最終回となる今回は、実践的なコーヒーの「淹れ方」「飲み方」を紹介する。“カラダに効く”飲み方のノウハウを習得して、コーヒーのよさを余すことなく引き出そう。

これまで7回にわたってコーヒーの健康効果について紹介してきた。専門家の方々から話を伺い、糖尿病や痛風などの生活習慣病から、肝臓がん、血液サラサラ、シミ予防の可能性まで驚きのコーヒー効果が明らかになった。カフェインの摂り過ぎに気をつけつつ、成人なら1日3~5杯程度を目安に適量のコーヒーを楽しむことはカラダにいい影響を及ぼす。

最終回となる今回は、これまでインタビューでご登場いただいた専門家の方々直伝の、実践的なコーヒーの飲み方を紹介する。同じ1杯のコーヒーでも、コーヒー豆の煎り方によって成分は違ってくる。また、コーヒーをお湯で抽出する際、フィルターを使うかどうかによっても健康への影響は変わってくる。コーヒーの健康効果を引き出すには「淹れ方」がとても大切だ。さらに、「どのタイミング」で飲むかを意識することで、コーヒーパワーを最大限に取り込むことができる。

「浅煎り」と「深煎り」、カラダにいい成分はどう違う?

まず、コーヒーの“煎り方”による成分の変化から見ていこう。ご存じのように、コーヒーは、生豆を焙煎したものを挽いて、お湯で抽出する。この焙煎には、浅煎りのライト、シナモンなどから、深煎りのフレンチ、イタリアンまでさまざまな煎りの度合いがある。一般に、浅煎りは酸味が強く、深煎りになればなるほど苦味が強くなる。エスプレッソなどに使われるのは深煎りだ。

焙煎の度合いにより熱を加える時間が変わるため、コーヒー豆に含まれる成分も変化する。コーヒーの重要成分の一つであるカフェインは熱を受けてもほとんど変化しないが、コーヒーに含まれるポリフェノール「クロロゲン酸」は熱により変化するという。

深煎りにはクロロゲン酸はほとんど含まれていない

その変化について、第1回でご登場いただいた東京薬科大学名誉教授の岡希太郎さんが説明してくれた。

「コーヒーに含まれるポリフェノールであるクロロゲン酸は生豆に多く含まれています。焙煎して熱を加えることによって、その含有量は低くなります。私が行った実験では、焙煎を開始して最初のパチパチというハゼ音が終わった浅煎りの段階で、クロロゲン酸の含有量は半分程度になりました。クロロゲン酸を摂取するなら浅煎りで飲むのがおすすめです。フレンチロースト(深煎りの焙煎)やエスプレッソなどにはほとんどクロロゲン酸は含まれていません」

一方、焙煎することによって増える成分もあるという。

「生豆に含まれるトリゴネリンという成分は、焙煎する熱によって分解され、抗血栓作用を持つニコチン酸や、副交感神経を刺激してリラックス作用をもたらす NMP(N-メチルピリジニウムイオン)といった物質に変化します。特にNMPは焙煎するほどに含有量が増え、シティロースト(第2ハゼ音の始まりで浅めの深煎り)なら1杯あたり10mg程度。数杯飲めば、薬理学的に意味のある量に達します」

このような結果を踏まえ、岡さんは「浅煎りと深煎り、いずれにもいい成分が含まれています。ですから、過度に意識する必要はありません。可能なら1日の中で深煎りと浅煎りの両方を飲むと理想的ですね」と話す。

自宅で飲むときには、両方の煎り方の豆を用意して、組み合わせて飲むのも一つの方法だ。なお、深煎りと浅煎りの成分を同時に摂取できるように、両方をブレンドしたコーヒー豆も販売されている(愛知県豊橋市の会社ワルツが販売している「カラダ想いブレンド<爽><快>」)。

健康を意識するなら「フィルターで抽出」

自宅でコーヒーを楽しむ際に、健康に配慮するならぜひ気を配りたいのが「抽出する方法」について。フィルターを使うかどうかは実は大きなポイントなのだ。ペーパーフィルターやネルなどでドリップしている、という人は大正解だ。

東京薬科大学名誉教授の岡さんは、「コーヒー豆には、ジテルペン類(カウェオール、カフェストール)という精油成分が含まれていて、コレステロール値や中性脂肪値を高くする働きがあります。水やお湯には溶けませんがコーヒーの油分に溶けて液面に浮かびます。抽出する際にフィルターを使っていれば、この油分がフィルターに引っかかって除去されるので心配する必要はありません。抽出液に粉が混ざっていたり、沸騰させて強く煮出したコーヒーを飲むと高脂血症につながる可能性があります」と話す。

そもそも、1980年代前半まで「コーヒーはカラダに悪い」と思われていたのは、当時、北欧で、「コーヒーは心筋梗塞を引き起こしやすい」という報告があったためだ。北欧では挽いたコーヒー豆を鍋で煮出してして抽出する飲み方が行われており、精油成分を摂取していたのが原因だと考えられている。

日本ではコーヒー豆を鍋で煮出してして飲む習慣はないが、最近は、コーヒーの粉を容器に入れ、プランジャーという金属フィルターを押し下げて抽出する「フレンチプレス」という方式で楽しむ人も増えている。「フレンチプレスでは抽出された精油成分が十分に除去されません。蒸気で勢いよく抽出するエスプレッソにも精油成分は含まれるので、飲む頻度は控えめにしたほうがいい」と岡さん。

その点、ペーパーネルでドリップすれば安心してコーヒーを飲むことができる。コーヒーのさまざまな有効成分を余すことなく抽出するには、「蒸らし時間を長くとりながら、ゆっくり抽出するのがコツ」と岡さんはアドバイスする。

「カラダが弱っているときは、いつもより湯量を増やして薄めにして飲む」「苦くして飲みたいときは挽いた粉の量を多めにして湯温を熱めにする」など、自分で好みに調節できるのも、ハンドドリップの醍醐味だ。

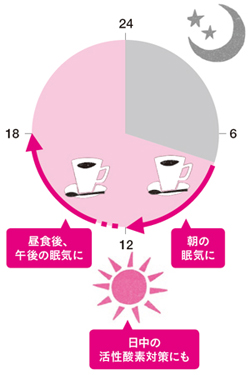

飲むタイミングを考慮して、効果を最大に!

次に、コーヒーを飲むタイミングを見ていこう。第5回では運動の1時間前にコーヒーを摂取すると脂肪燃焼効果が高まるという話を紹介した。このように、目的に合ったタイミングでコーヒーを飲むと、その効果をより多く享受できる。我々ビジネスパーソンがコーヒーを飲むタイミングで意識するといいのは、以下の4つのタイミングだ。

* ベストタイミングその1:昼寝と組み合わせる

* ベストタイミングその2:運動と組み合わせる

* ベストタイミングその3:食後に飲む

* ベストタイミングその4:飲酒の後に飲む

昼寝前に飲んで、午後の集中力を高める

それでは順に見ていこう。まずは、「ベストタイミングその1 昼寝との組み合わせ」だ。

「朝食時にコーヒーを飲んでいる人は多いと思います。カフェインの覚醒作用で、寝起きの頭がスッキリします。この覚醒作用を朝だけしか使わないのはもったいないですね。“昼寝の前”に飲むことで、その後の集中力をぐっと高めることができます」とアドバイスするのは、ネスレ日本の福島洋一さん。

広島大学大学院総合科学研究科行動科学講座の林光緒教授らの研究では、10人の大学生が「昼寝なし」「昼寝あり」「昼寝+目覚めた直後に洗顔する」「昼寝+目覚めた直後に明るい光を浴びる」「コーヒーを飲んでから昼寝する」という5つの条件で実験が行われた。その結果、洗顔や光を浴びるなど、いかにも覚醒効果が高そうな方法よりも、「昼寝前にコーヒーを摂取」したときがもっとも昼寝後の眠気が抑えられ、作業ミスも減少することがわかったという。

また、イギリスの研究でも、ドライバーの眠気対策として、「コーヒーを飲んで15分までの昼寝をすると、コーヒーを飲まなかった場合よりも眠気が低減された」という報告がされている(Psychophysiol,33(3),306-9,1996)。

「コーヒーに含まれるカフェインが脳に届くまでには20~30分かかるといわれます。眠気を感じたときにコーヒーを飲んでも、すぐには覚醒効果は表れません。そこで、昼寝前にコーヒーを飲み、すぐさま短時間眠るのです。すると、起きるころにカフェインが効きはじめるので、しゃきっと起きられるのです。このコーヒーの活用法は、 “コーヒーナップ”(ナップとは昼寝の意味)」として世界的な話題になっています」と福島さん。

運動の1時間前に飲んでダイエット効果を高める

次に、押さえておきたいタイミングは「運動前」だ。第5回で紹介したように、コーヒーは、クロロゲン酸とカフェインという2つの脂肪燃焼効果がある成分を含んでいる。運動習慣がある人や、今日は出先でたくさん歩くぞ、というようなときにはぜひ、運動前にコーヒーを1杯飲んでおこう。

「運動する1時間前ぐらいにコーヒーを飲んでおくと、運動することによって脂肪が燃焼し始めるころに、カフェインも血中でピークになり、脂肪燃焼効果を高められます」と、日本ポリフェノール学会の理事長で、品川イーストワンメディカルクリニック理事長の板倉弘重医師は話す。

コーヒーの抗酸化物質であるクロロゲン酸は、肝臓での脂質の代謝を活発にし、脂肪燃焼によるエネルギー消費を増加させる。カフェインも、脂肪細胞にあるリパーゼという酵素を活性化することによって脂肪をエネルギーとして活用しやすくする。

食事と合わせて血液サラサラ

コーヒーを食事と組み合わせるのも有効だ。東京薬科大学名誉教授の岡さんは、「食事と一緒にコーヒー」をおすすめしている。

「コーヒーには血液サラサラ効果があります。クロロゲン酸などのコーヒーポリフェノールは体内に入ると肝臓で代謝され、フェルラ酸という成分などに変わります。これが血管内で血小板が固まるのを阻止し、血液をサラサラにする作用があると考えられています」

飲酒の後もコーヒーを飲むといい。国立健康・栄養研究所所長の古野純典さんがおすすめするのが、「お酒の後はラーメンで〆ずに、コーヒーで〆る」方法だ。

「コーヒーには肝機能を保護する効果があります。その効果は飲酒量が多い人ほど高くなります。そこで、お酒の後はラーメンで〆ずに、カフェイン抜きのデカフェのコーヒーで〆てはどうでしょうか。また、翌朝、コーヒーを飲めばアルコールの代謝で疲れた肝臓を元気づけることができますよ」

飲酒時はカフェインに注意、クスリはコーヒーで飲まない

覚えておきたいのは、飲酒時のカフェインの摂取には注意が必要だということ。ネスレ日本の福島さんは、「アルコールと同時にカフェインを摂取すると、カフェインの覚醒作用により酔っている実感を得にくくなります。つまり、酔っているのにそれが自覚できず、ハイペースでアルコールを摂取しかねないので、飲み過ぎに注意しましょう」とアドバイスしてくれた。

また、薬とコーヒーの同時摂取についても注意が必要なことも覚えておきたい。コーヒーのカフェインは肝臓で代謝されるが、同じく肝臓で代謝される薬の成分の効果を邪魔する可能性があるからだ。またカフェインが入った薬もいろいろとある。コーヒーをたくさん飲んでいる人は、いつも通りコーヒーを飲んでよいか、処方してくれる医師や薬剤師に確認したほうがよいだろう。

◇ ◇ ◇

2016年1月から8回に渡ってお届けしてきたコーヒー特集も、今回でひとまず終了します。1日3~5杯という適量を意識しながら、コーヒーを楽しんでいただければ幸いです。なお、コーヒーの健康効果はまだまだあります。日経グッデイでは今後も引き続きコーヒーを取り上げていきます。ご期待ください!

[日経Gooday]

Posted by nob : 2017年10月02日 15:13

ウィスキーなら糖質はゼロです。。。

■日本酒、ビール、ワイン、糖質が一番低いのはどれ?

クイズで学ぶ「お酒と糖質」

みなさん、「カラダにいいこと、毎日プラス」していますか? このクイズでは今知っておきたい健康や医療のネタをQ&A形式でおさらいします。ぜひ、今日からのセルフケアにお役立てください。では、さっそくクイズを始めましょう。

「お酒と糖質」に関する問題

ダイエットのために、食べ物や飲み物の糖質を気にしている人も多いかと思いますが、では、日本酒、ビール、ワインのうち、最も糖質が低いのはどれでしょうか?

* (1)日本酒

* (2)ビール

* (3)ワイン

正解は、(3)ワイン です。

赤ワインの糖質は“シイタケ”並み

ここ数年は「第7次ワインブーム」と言われ、日本のワインの消費量は過去最大を更新しています。その人気には、「健康にいい」というイメージが定着してきたことも背景にあります。

ワインの健康効果としては、赤ワインに含まれる「ポリフェノール」がよく取り上げられますが、低糖質であることも大きなメリットです。山梨大学ワイン科学研究センター客員教授の佐藤充克さんは、「あまり知られていませんが、ワインは醸造酒の中でも圧倒的に糖質が少ないお酒です。糖質を気にする方はワインを選ぶといいでしょう」といいます。

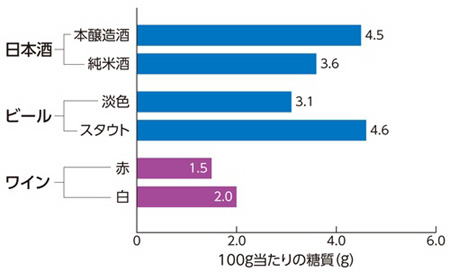

日本酒、ビール、ワインに含まれる糖質

赤ワイン、白ワインの糖質は100g当たりそれぞれ1.5と2.0gと他の醸造酒の60%から3分の1程度と低い。糖質の量は炭水化物の総量から食物繊維を引いて算出した(出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂))

「日本食品標準成分表2015年版(七訂)」(文部科学省)によれば、赤ワイン、白ワインの糖質は100g当たりそれぞれ1.5と2.0g。これは、日本酒の3.6~4.5g、ビールの3.1~4.6g(いずれも、純米酒と本醸造酒、淡色とスタウトなどタイプによって異なる)の60%から3分の1程度です。ちなみに、100g当たり糖質1.5gというのは、糖質が少ない食品として知られるシイタケ(菌床栽培・生、1.5g)と同等の数値なのです。

糖質の量だけでいえば、焼酎やウイスキーは0(ゼロ)gと断トツに低いですが、トータルのカロリーで比較すると、焼酎は100g当たり 146~206kcal(単式か連続式蒸留かで異なる)、ウイスキーは237kcalなのに対して、ワインは赤白共に73kcalと低く、ワインは全体のバランスがとれたお酒なのだといえます。

適量のワイン摂取が血圧を下げる!?

佐藤さんによると、「適量のワインは血圧を下げる効果が期待できます。イギリスのリバプール・ジョン・ムーアズ大学の研究者が、6000 人を対象に、運動、食事、肥満度と血圧の関係を調べたところ、ワインを多く摂取する人は血圧が統計的に有意に低かったという調査結果が出ました。一方、ビールの場合は血圧は上昇しました」(Annals of Human Biology;24(3):1997,229-247.)。この調査では、ワインを飲む人の中で1日約250ml程度たしなむ人が最も血圧が低いという結果が出たそうだ。

ワインの血圧を下げる効果について、佐藤さんは「ワインにはカリウムが多く含まれています。カリウムには、ナトリウム(塩分)を体から排出する働きがあります」と説明する。

また、ワインの味わいの特徴の一つである酸味の基となっている酒石酸や乳酸などの有機酸は、腸内で悪玉菌の生成を抑え、善玉菌を活性化させる働きがあり、腸内環境を整える効果が期待できるそうです。さらに、ワインに豊富に含まれるポリフェノールも腸内環境を良くするのに一役買っているとか。

低糖質であり、血圧を下げたり腸内環境を整えたりする効果も期待できるとなれば、健康が気になる人にワインが人気なのも納得ですね。

この記事は、「ワインは低糖質だった! ポリフェノールだけじゃない、これだけの効能」(執筆:大塚千春=フリーエディター・ライター)を基に作成しました。

[日経Gooday]

Posted by nob : 2017年09月26日 17:49

すべては諸刃の剣、良薬も過ぎれば毒薬に、、、そして個人差、何よりまず自らの身体を知ることから。。。

■「コーヒーもう一杯」で死亡リスク数%減 欧州調査

コーヒーは世界で最も多く飲まれている飲料の1つで、さまざまな成分を含んでいます。これまでにも、コーヒーの摂取は健康に良い影響を及ぼすという報告は複数ありましたが、それらは主に米国人を対象に行われた研究の結果でした。

そこで、フランスの国際がん研究機関(IARC)のMarc J. Gunter氏らは、コーヒー摂取と死亡の関係が、他の人種や他の地域に住む人々にも見られるのかどうか、そして、コーヒーの摂取が特定の死因による死亡のリスクを減らしたり高めたりするのかどうかを明らかにしようと考え、欧州10カ国の市民を対象に研究を行いました。

■欧州45万人のコーヒー摂取頻度を調査し、16年間追跡

分析対象にしたのは、欧州10カ国(デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、英国)の一般市民で、主に35歳以上の45万1743人(男性13万662人と女性32万1081人)です。

コーヒーの摂取量は食物摂取頻度調査の中で尋ね、ライフスタイル質問票を用いて、学歴、喫煙、飲酒習慣、運動量などに関する情報も収集しました。

当初のコーヒーの摂取量に基づいて、国ごとに対象者を分類しました。まず、全く飲まないグループを参照群として設定し、残りの人々を、摂取量が最も少ない人から最も多い人まで並べて4等分しました。主に比較したのは、参照群と、最もコーヒー摂取量が多かったグループ(1日当たり摂取量の中央値は男性 855mL、女性684mL)です。

コーヒーの摂取量調査から平均16.4年追跡したところ、4万1693人(男性1万8302人、女性 2万3391人)が死亡していました。うち1万8003人ががん、9106人が循環器疾患、2380人が脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)、3536人が虚血性心疾患(心筋梗塞など)、1213人が消化器疾患、1589人が呼吸器疾患で死亡しており、1571人が外傷性の死亡、418人は自殺による死亡でした。

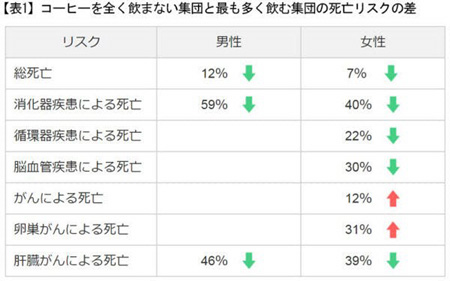

■死亡リスクは男性で12%、女性で7%低下

これらの死亡とコーヒー摂取量との関係を分析したところ、コーヒーを全く飲まない人々に比べ、コーヒーを最も多く飲む人々の、あらゆる原因による死亡(総死亡)のリスクは、男性で12%、女性では7%低下していました(表1)。これらの差は、統計学的に意味のあるレベルでした。また、コーヒーを飲む量が多い人ほど総死亡リスクが低いことも示唆されました。コーヒー1杯を237mLとすると、1日の摂取量が1杯増加するごとに、総死亡リスクは、男性が3%、女性は1%低下していました。

統計学的に意味のある数字になったものを抜粋して記載。下向きの矢印は、コーヒーを多く飲む人においてリスク低下が見られることを意味し、上向きの矢印は、逆にリスク上昇が見られることを意味する

欧州では国ごとに、好まれるコーヒーの抽出方法が違っています。しかし、各国のコーヒー摂取量と死亡との関係に差はなく、抽出方法にかかわらず、より多く飲む人の死亡リスクが低い現象が一貫して認められました。

コーヒーの摂取は、消化器疾患による死亡リスクの低減とも関係していました。1日の摂取量が1杯増加するごとのリスク低下は、男性が23%、女性は14%でした。

消化器疾患による死亡の3分の1強は、肝臓の病気による死亡でした。男女合わせて分析したところ、コーヒーを全く飲まない人と比較して、最も多く飲む人々の肝臓病による死亡リスクは80%も低いことが明らかになりました。一方で、肝臓病以外の消化器疾患による死亡のリスクは、統計学的に意味のある低下を示しませんでした。また、コーヒーを最も多く飲む人では、肝硬変による死亡のリスクも79%低くなっていました。

また、男女ともに、コーヒー摂取量が多い人の肝臓がんによる死亡リスクは、全く飲まない人に比べ40%前後低いことが分かりました。

男女に差が見られた項目もありました。循環器疾患による死亡と脳血管疾患による死亡では、女性においてのみ、コーヒー摂取量が最も多いグループでリスク低下が認められました。一方で、がんによる死亡、および卵巣がんによる死亡は、いずれも女性においてのみ、コーヒー摂取量が最も多いグループでリスクが上昇していました。

以上のような関係は、カフェインを含むコーヒーと含まないコーヒーの摂取量を別々に分析しても同様に認められました。

■コーヒー多飲者で肝臓の病気が少ない理由は?

著者らはさらに、対象者の中から無作為に選んだ1万4800人を対象に、コーヒーの摂取と、血液中の肝機能や炎症、代謝の状態を示す検査値との関係を調べてみました。

すると、コーヒーの摂取量が多い人々では、肝機能の指標である、ALT(アラニンアミノ基転移酵素)、AST(アスパラギン酸アミノ基転移酵素)、γ- GTP(γ-グルタミルトランスフェラーゼ)、ALP(アルカリホスファターゼ)の値が低く、肝機能は良好であることが示されました。

さらに女性では、コーヒー摂取量が多い人で、炎症の指標であるCRP(C反応性蛋白)や、動脈硬化の危険因子であるリポ蛋白(a)、血糖値を反映する HbA1c(糖化ヘモグロビン)が低く、いずれも状態は良好であることが明らかになり、コーヒーが健康に利益をもたらす仕組みがおぼろげながら見えてきました。

得られた結果は、コーヒーの摂取が、総死亡といくつかの死因別死亡の低減に関係していること、ただし女性では、がんによる死亡のリスク上昇に関係することを示しました。

論文は、2017年7月11日付の「Annals of Internal Medicine」誌電子版に掲載されています[注1]。

[注1] Gunter MJ, et al. Ann Intern Med. 2017 Jul 11. doi: 10.7326/M16-2945.

■知っていますか? 自分のカフェインの「安全量」

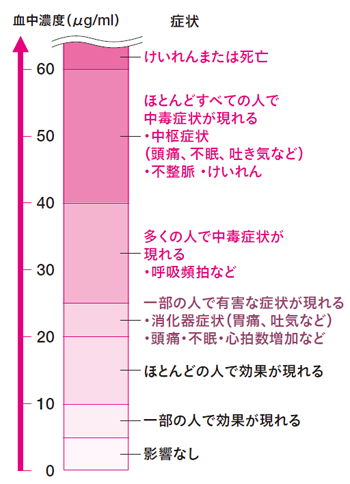

多くのビジネスパーソンが、「あと一息頑張ろう」というときにエナジードリンクや栄養ドリンクを手に取り、「ほっと一息」というときにコーヒーに手を伸ばす生活を送っているのではないでしょうか。そんな日常に一石を投じたのが、先ごろ報道された、20代日本人男性の「カフェイン中毒死」の事故でした。

カフェインの大量摂取による死亡は非常にまれといわれても、実際に死亡例がでてしまうと、心配になります。自分にとっての安全なカフェイン量とはどのくらいなのでしょうか。

■眠気をはらい、集中力を高めるカフェイン、取りすぎると…

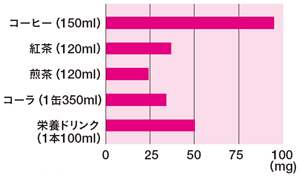

カフェインは、コーヒー豆、茶葉、カカオ豆、ガラナなどの成分で、それらを原料とするさまざまな飲料や食品に含まれています。また、抽出されたカフェインが、食品添加物としてコーラなどに使用されています。

カフェインは、中枢神経系を興奮させて眠気をはらい、集中力を高めるといった効果をもたらします。一方で、摂取しすぎると、頭痛、心拍数の増加、不安、不眠、嘔吐(おうと)、下痢などを引き起こします。妊婦の場合には、流産のリスクが高まったり、胎児の発育が阻害されたりする可能性があります。

繰り返しカフェインを摂取していると、体が反応しにくくなり(カフェイン耐性)、より多くのカフェインを求めるようになります(カフェイン依存症)。そうなった時点でカフェインの摂取をやめると、頭痛、眠気、神経過敏、便秘、うつ、悪心・嘔吐、不安、集中力の低下といった離脱症状が現れます。

■安全に摂取できるカフェインの量は、体格によって異なる

悪影響を心配することなく、日常的に安全に摂取できるカフェインの量はどのくらいなのでしょう。厚生労働省と食品安全委員会によると、日本では、カフェインの食品添加物としての使用量や、1日当たりの摂取許容量の基準はありません。現在、食品安全委員会などが、カフェインの健康被害に関する情報を収集している段階です。一方、海外のいくつかの国は、成人が摂取しても体に影響がないとみられる1日当たりの最大摂取量を設定しています。

表1は、欧州食品安全機関(EFSA)が2015年5月27日に発表した、カフェインの安全性に関する科学的意見書に記載されている、健康な成人が摂取しても安全と考えられるカフェインの量を示しています。体重によってかなりの幅があることが分かります。

表1 欧州食品安全機構(EFSA)が、健康な成人が摂取しても安全とみなしたカフェインの量

安全とみなされる量

成人:1回に3mg/kgまで

体重40kgの人なら1回120mgまで

体重60kgの人なら1回180mgまで

体重80kgの人なら1回240mgまで

成人:1日に5.7mg/kgまで

体重40kgの人なら1日228mgまで

体重60kgの人なら1日342mgまで

体重80kgの人なら1日456mgまで

小児~青年:1日に3mg/kgまで

体重40kgの人なら1日120mgまで

体重60kgの人なら1日180mgまで

体重80kgの人なら1日240mgまで

妊婦・授乳婦:1日200mgまで

参考文献:EFSA explains risk assessment. Caffeine

続いて表2で、日常的に摂取している、または摂取する機会がある製品のカフェイン含有量を確認してください。

表2 主なカフェイン含有製品とカフェイン含有量(その1)

飲料/食品/薬剤

カフェイン量

備考

レギュラーコーヒー抽出液

約60mg

100mL当たり

インスタントコーヒー

約60mg

同上(粉末2gを溶かす)

ピュアココア(無糖)

約10mg

同上(粉末5gを溶かす)

ミルクココア(加糖)

微量

同上(粉末20gを溶かす)

玉露

約160mg

同上

煎茶

約20mg

同上

紅茶

約30mg

同上

ウーロン茶

約20mg

同上

コーラ

10~19mg

同上

ミルクチョコレート

25~36mg

100gあたり

高カカオチョコレート

68~120mg

同上

カフェインサプリメント

200~600mg/日

輸入品

燃焼系サプリメント

100mg/日

国産品

缶コーヒー

100~150mg/本

ショート缶

エナジードリンク

22~142mg/本

栄養ドリンク

30~50mg/本

ほとんどが50mg/本

眠気覚ましドリンク

100~150mg/本

(社団法人全日本コーヒー協会、五訂増補日本食品標準成分表、飲料会社、国民生活センター、製薬会社などが提供している情報に基づく)

表2 主なカフェイン含有製品とカフェイン含有量(その2)

薬局で買える製品

カフェイン量(1回量、1日に使用可能な最大量)

備考

眠気予防薬

錠剤

100~200mg/回、300~500mg/日

口腔内速崩壊錠(SP錠)

167mg/回、500mg/日

水なしで飲める

ドロップタイプ

167mg/回、500mg/日

水なしで飲める

顆粒

200mg/回、200mg/日

水なしで飲める

アンプル剤タイプ

200mg/回、200mg/日

20mL/本

ドリンク剤タイプ

200mg/回、200mg/日

50mL/本

総合感冒薬

25mg/回、75mg/日

ノンカフェイン製品あり

解熱鎮痛薬

80mg/回、240mg/日

ノンカフェイン製品あり

鼻炎用カプセル

100~150mg/日

ノンカフェイン製品あり

(社団法人全日本コーヒー協会、五訂増補日本食品標準成分表、飲料会社、国民生活センター、製薬会社などが提供している情報に基づく)

いかがでしょうか。表1と表2を参考にすると、体重が40kg程度の痩せた女性では、缶コーヒー1本、またはエナジードリンク1本でも、安全な1回量を超えてしまうことが分かります。鎮痛薬などの市販薬を買うときは、ノンカフェインの商品を選んだほうが良いかも知れません。また、薬局で購入できる眠気予防薬は、カフェイン含有量が群を抜いて高いことに注意が必要です。

カフェインの半減期(*1)は4~6時間です。安全な1回量以下でも、短時間のうちに繰り返し摂取すると、体内にあるカフェインが代謝・排せつされる前に新たに取り込まれることになるので、血中濃度が上昇することに注意してください。

*1 体内で代謝されることにより、血中濃度が半分に低下するまでに要する時間

■カフェイン感受性が高い人は“安全量”でも不眠や頭痛が出現

さらに注意してほしいのは、個人差です。表1はあくまで参照値で、同じ体格なら安全なカフェイン量も同じとは限りません。なぜなら、カフェイン感受性は人ごとに異なるからです。もし、表1に記載されているより少ない量を摂取した後に不快な症状を感じたら、あなたはカフェイン感受性が高いといえます。健康な成人には有益な量のカフェインでも、感受性の高い人には不眠や頭痛などの害をもたらします(カフェイン不耐症)。

カフェイン感受性に影響を与える要因としては、年齢、病歴、医薬品の使用、心身の健康状態などが知られており、子どもはカフェインに対する感受性が高く、女性より男性の方が感受性が高い可能性も示されています。さらに近年、いくつかの遺伝子がカフェイン感受性レベルに関係していることが明らかになりました。

たとえば、日本人においては、4人に1人が、カフェイン150mgを摂取した後に、不安感が高まる等の害が現れる可能性が高い遺伝子を持っていることが示唆されています(筑波大学技術報告. 2011;31:33-38.)。

また、米国人12万人を対象に、カフェインを摂取したときの反応と摂取量に関係する遺伝子を探した研究では、カフェインの代謝にかかわる遺伝子など、計6個の関与が明らかになりました(Molecular Psychiatry. 2015;20:647-656.)。

■非常にまれだがカフェインアレルギーも起こりうる

最後に、極めてまれではありますが、カフェインに対するアレルギーの患者が日本で報告されています。カフェイン摂取後にアナフィラキシー(*2)を経験したそうです(Asia Pac Allergy. 2015;5:55-56.)。アレルギーになったら、ごく微量の摂取でも症状が起こる危険性があります。

すでに日常生活になくてはならないものになっているカフェインですが、安全とされている量が意外に少ないことに驚いたかと思います。取りすぎは健康被害をもたらすことを忘れずに、その利益を上手に引き出すことが大切です。

*2 蕁麻疹(じんましん)、皮膚のかゆみなどの皮膚症状、咳(せき)、ゼーゼー、くしゃみ、息苦しさなどの呼吸器症状、目のかゆみ、唇の腫れなどの粘膜症状、血圧低下などの循環器症状が組み合わさって出現する

※参考文献:食品安全委員会 ファクトシート 食品中のカフェイン

いずれの記事も大西淳子

医学ジャーナリスト

[日経Gooday 30+]

Posted by nob : 2017年09月26日 09:25

出掛ければ、、、何かをすれば、、、生きて行くこと自体が疲れます、、、、、それでも。。。(苦笑)

■「週末のアウトドア」が

絶対おすすめできないたった一つの理由

梶本修身:医学博士

なぜあなたの疲れはとれないのか?

同じような生活をしているはずなのに、「あの人は疲れていないのに、私はすっごく疲れている」と思ったことはないでしょうか。そう、世の中には、「すごく疲れている人」と「ほとんど疲れていない人」がいるのだ。なぜそのような違いが生まれるのか? 実は、日々の「習慣」がその違いを生んでいたのです。本連載では、その具体的な違いをまとめた書籍『なぜあなたの疲れはとれないのか?――最新の疲労医学でわかるすっきり習慣36』から、疲れとは無縁の生活を手に入れるための方法を一部紹介する。

「あの人はまったく疲れていないのに、私はどうしてすごく疲れているのだろう」

そんな経験をしたことはないだろうか。それには、実は理由がある。疲れていないあの人は「疲れない行動」をしていて、疲れている人は「疲れる行動」をしていたのだ!

では、どんな行動が疲れを生み、どんな行動なら疲れないですむのか?

たとえば、アウトドア。週末は外に出かけて、気分をリフレッシュしてエネルギーを養う、という人は、いますぐやめたほうがいい。

その理由を、日本で唯一の疲労医学の教授・梶本修身氏が、最新科学にもとづく「疲れない習慣」についてまとめた話題の新刊『なぜあなたの疲れはとれないのか?』から、一部抜粋して紹介する。

1日を過ごすなら、「家の中」「家の外」どっち?

「疲労」をコントロールするうえで、一番に考えたいのが「習慣」です。

疲労は、何か大変な作業をしたあとにドシッと体にのしかかってくる感じがあるので、常日頃の習慣を変えたところで、あまり大した影響がないように思うかもしれません。

でも、日々の小さな習慣を見直すことは、「疲労」をとるうえで実に効果的なのです。

そのうえで、まず考えたいのは、1日の過ごし方です。

「遠くに出かけて、思い切り気分転換したい」

「山あいの宿で温泉につかってのんびりしたい」

「家の中に1日いると、体がなまってしまう」

そんなふうに考えて、外に出かけようという人は多いと思います。

確かに家の中でごろごろしていると、なんだか穴倉にこもっているようで、心も体もなまってしまうような気にもなるかもしれません。

外に出かければ、いろいろな刺激や新しい発見もあるわけで、気分もリフレッシュして、また仕事をする元気が出てくるかもしれません。

ところが、外に出かけると、疲れがとれるどころか、もっと疲れてしまうのです。

ですから、疲れているときに遠出するのは基本的にNG。自分の家でくつろいでふだんの疲れを癒すというのが正解です。

なぜ「アウトドア」がおすすめできないのか?

なぜアウトドアが疲れてしまうのかを考えてみます。

そのために、まずは「ホームとアウェイ」についてお話ししたいと思います。

日常生活の中で、ホームとアウェイを意識したことはあるでしょうか。

サッカーや野球などのスポーツで、ホームやアウェイという言葉はよく使われますが、ふだんの生活の中においては、ホームが文字通り「家」「自宅」などで、アウェイはそれ以外の「外」すべてです。会社であったり、学校であったり、スーパーであったり、「家」の外のすべての空間がアウェイです。

何の気兼ねもなく自由にくつろげる自分の家(ホーム)と比べ、アウェイ、すなわち家の外は危険がいっぱいです。

いつどこで不測の事態に遭遇するかわかりませんし、他人の目にさらされることもあって、無意識のうちに常に「緊張状態」を強いられます。つまり、交感神経が常に優位な状態になっているわけです。

家から外に出た瞬間、もうそこはアウェイの世界。ということは、毎日8時間以上、外で働いている人は、通勤時間を含めると1日10時間以上をアウェイで過ごしていることになります。

アウェイで過ごす時間が1日10時間以上もあるということは、動物にとって大きなストレスです。

「外出時の◯◯」が、さらに脳を疲れさせる!

アウトドアには、他にも私たちを疲れさせる原因が隠れています。

目的地までの移動手段は電車、自動車、バスなどが考えられますが、そこに着くまでの間、常に緊張した状態が続きます。とくに初めて行く場所への移動は不安や緊張で交感神経が高ぶっています。これが脳を疲れさせるのです。

目的地に着いたら着いたで、「見知らぬ土地に来た」ということで、警戒する意識が働きます。初めての場所は、本能的に警戒するように脳ができていて、これはヒトに限らず、動物はすべてそうです。

旅行などで初めての土地に行くと、多くの人がホテルに着いたら1回はホテルの周りを探索します。

「周りにどんなお店があるのか」

「夜の買い出しはどこでしようか」

そうした動機があるにせよ、本能的には、自分が寝泊まりするところが安全かどうか、危険はないかを調べたくなっているのです。

こうした行動すべてが疲労の原因です。

[DIAMOND online]

Posted by nob : 2017年09月12日 11:42

どんなものでも諸刃の剣、、、あらゆるものをバランス良く。。。

■飲酒が大腸がんのリスクを上げるのは確実!?

酒量は日本酒2合程度までに抑え、葉酸、食物繊維を積極的にとろう

エッセイスト・酒ジャーナリスト 葉石かおり

数あるがんの中でも、ミドル以上のビジネスパーソンが最も気にするがんは「大腸がん」ではないだろうか。大腸がんにより、毎年約5万人もの人が命を落としている。この恐ろしい大腸がんが、飲酒と深い関係があることをご存じだろうか。一昨年には赤身・加工肉による大腸がんリスクがマスコミで盛んに取り上げられたが、飲酒も大腸がんのリスクを高める要因の1つだという。そこで、日本人の飲酒と大腸がんリスクについて論文を発表している国立国際医療研究センターの溝上哲也さんに話を聞いた。

こよなく酒を愛し、日々、酒を愛飲する左党にとっても、「がん」はやはり気にせずにはおられない病気である。

何といってもがんは日本人の死因のNo.1、生涯でがんになる確率は男性63%、女性47%にも達する(詳しくはこちらの記事を参照)。そして、飲酒はがんのリスクを上げる大きな要因の1つであることは、多くの方がご存じだろう。特に、喉頭がんや食道がんのリスクが飲酒によって上がることはよく知られている。この連載でも以前紹介したが、私の身近にも、ウイスキーのロックを水のごとく飲んでいたことが原因で食道がんにかかったと思われる知人がいた。

働き盛りの世代を襲う「大腸がん」

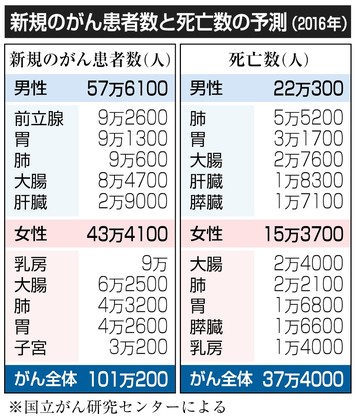

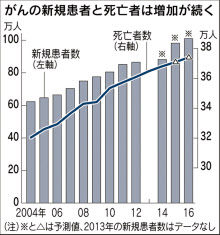

さて、数あるがんの中でも、ミドル以上のビジネスパーソンの多くが気にするがんというと「大腸がん」ではないだろうか。国立がん研究センターが2016年8月に発表したデータによると、がんの部位ごとの罹患数では、大腸がんは男女ともに2位、男女合わせると大腸がんが最多となっている。さらには女性のがん死亡原因の1位になっている(男性は3位:詳しくはこちらの記事を参照)。大腸がんは50歳を過ぎたころ、そう「働き盛り」とも言える年代から発症率が高くなるという。

ううむ、アラフィフの私としても、黙って見過ごせない。そういえば自分の周囲の左党たちからも、「人間ドックで大腸にポリープが見つかった」だの、「大腸がんの初期で手術した」という話を聞く機会が増えたように思う。昨今は、著名人でも大腸がんを患った方や、闘病の末、惜しくも大腸がんが原因で他界された方も少なくない。

大腸がんというと、私は肉や脂質を多く摂取する食生活が原因だとばかり思っていた。2015年には、「赤身肉や加工肉の摂取が大腸がんのリスクを上げる」と発表され、マスコミなどで広く取り上げられたのは記憶に新しい。しかし、どうやらそれだけではないらしい。

この大腸がん、飲酒と深い関係があるとも聞くが、これは本当なのだろうか。そして、なぜ飲酒が大腸がんに影響するのだろうか。詳しく知りたいところだ。そこで今回は、国立国際医療研究センター 臨床研究センター 疫学・予防研究部 部長の溝上哲也さんに大腸がんとアルコールの関係について話を伺った。

今や大腸がんによる死亡者数は約5万人に!

まずは大腸がんの現状について溝上さんに聞いてみた。

溝上さんは、「かつて大腸がんは欧米に多いと言われていましたが、近年は日本でも大きな問題となっています。日本における大腸がんによる死亡者数は、最近では約5万人に達しています」と話す。

ううむ、やはりそうか。これは、食生活の欧米化が主たる原因なのだろうか?

「ご指摘のように、生活習慣の変化が影響していると考えられます。腸の長い日本人が欧米型の食事、つまり赤身肉や脂質の多い食事をすることが腸に悪影響を及ぼすと言われていました。一昨年の赤身肉・加工肉のリスクが指摘されて、話題になったのはご存じでしょう。しかし、大腸がんのリスクを上げるのはそれだけではありません。意外と知られていないのですが、飲酒も大腸がんのリスクを高める重要な要因の1つです」と溝上さんは話す。

飲酒が大腸がんのリスクを高めるのは「確実」

前回も紹介したように、国立がん研究センターでは、日本人のがんと生活習慣との因果関係の評価を行っている。国内外の最新の研究結果を基に、全体および個々の部位のがんについてリスク評価を「がんのリスク・予防要因 評価一覧」としてホームページで公開している。「データ不十分」⇒「可能性あり」⇒「ほぼ確実」 ⇒「確実」の順に科学的根拠としての信頼性が高くなる。

この評価によると、大腸がんのリスクを高める要因の中で「確実」になっている唯一の要因が飲酒だ。次に信頼性が高いのが「肥満」で「ほぼ確実」となっている。

では、アルコールの摂取は大腸がんのリスクをどのくらい上げるのだろうか。

溝上さんたちの研究グループは、5つのコホート研究のデータを合わせた合計約20万人を対象にしたデータを解析して、日本人の飲酒と大腸がんのリスクを評価、2008年に専門誌に発表している(Am J Epidemiol. 2008;167:1397-1406.)。それによると、「男女ともに過度の飲酒で大腸全体、そして結腸、直腸がんのリスクが上がるという結果になりました。特に男性の場合は顕著に現れています」(溝上さん)

溝上さんの解析結果を見ると、男性では、純アルコールに換算して23~45.9g/日、46~68.9g/日、69~91.9g/日、92g以上/日のグループでまったく飲まないグループよりもそれぞれ1.4倍、2.0倍、2.2倍、3.0倍と、アルコールの量に比例して、リスクが確実に高くなっていることが分かる。女性の場合も、男性ほど顕著ではないが、アルコール摂取量が23g以上/日のグループは、飲まないグループよりリスクが1.6倍に高まるという結果になっている。

正直なところ、飲酒の影響がここまではっきり出るとは思わなかった。これは、大腸がんを気にする左党にとっては、かなり厳しいデータではないか。純アルコール23gは日本酒にして約1合。左党からすれば大した量ではない。

なお、大腸は大きく、肛門近くの直腸と、その上の急カーブしている部分(S状結腸)より上の結腸に分けられるが、そのいずれも飲酒によりがんのリスクが高くなる傾向が見られた。

なぜ飲酒が大腸がんを引き起こすのか?

溝上さんは、日本人と欧米人に分けて、飲酒量と大腸がんの関係性を分析している。これによると、日本人は明らかに酒量が増えるほど極端に右肩上がりになるが、欧米人は実に緩やかである。

これは、やはり日本人はアルコール耐性が弱いことが原因なのだろうか?

「ご存じのように、日本人は人種的に見てもアルコール耐性が弱い方が多くいます。アルコール耐性の強い欧米人は、1日2合未満の飲酒では大腸がんのリスクが上昇していないのに対し、日本人は1.4~1.8倍もリスクが上がっています」(溝上さん)。「人種による違い」と割り切るしかないのだが…、日本人としてはとても残念なデータである。

ではいったい、どんなメカニズムによって大腸がんが引き起こされてしまうのだろうか?

溝上さんによると、「飲酒が大腸がんを引き起こすメカニズムはまだはっきりと解明されていない」のだという。

「まず原因として考えられるのは、アセトアルデヒドによる毒性です。アルコールの代謝産物であるアセトアルデヒドには発がん性があることが実験でも確認されています。日常的に多量飲酒が習慣化している方、そしてアルコールを飲んで、顔が赤くなるような方は、アセトアルデヒドの毒性にさらされる時間も長くなることから危険が高まる可能性があるわけです」(溝上さん)

「しかし、アルコールの代謝に関わる遺伝⼦型と⼤腸がんの関連性を調べた最近の研究では、必ずしも明確な関連性は出ていません。このため遺伝的な体質ではなく、腸内細菌の働きによってアルコールから生成されたアセトアルデヒドが葉酸の吸収や働きを阻害することにより、⼤腸がんの発生リスクが高まるのではないかという説が有力になっています」(溝上さん)

葉酸は積極的に摂取するといい

「葉酸はビタミンB群の一種で、名前の通り葉野菜などに多く含まれています。葉酸は、細胞の合成や修復に深く関わる重要な栄養素で、細胞の遺伝情報が入ったDNA(遺伝子)の合成に必要な成分です。ところが、前述のようにアセトアルデヒドは、腸内の葉酸の吸収を妨げる効果があります。これにより、細胞の合成・修復作用が阻害され、大腸がん発生の初期段階となる遺伝子の損傷が引き起こされるのではないかと考えられています」(溝上さん)

メカニズムこそ明確になっていないものの、がん予防と葉酸に何らかの関係があることは確かなようだ。葉酸の登場で何だかちょっと明るい兆しが見えたような気がする。では日常的に葉酸を摂取すれば、飲み続けていても大腸がんを防ぐことができるのだろうか?

「残念ながら、葉酸をたくさん摂取しても、大腸がんの罹患リスクが下がるとは言い切れません。タバコが明確な要因である肺がんとは異なり、大腸がんの場合、要因が非常に複雑に絡んでいるためです。とはいえ、葉酸不足にならないよう積極的に摂取するといいでしょう。葉酸はブロッコリーやホウレン草や小松菜などの青い野菜、そして柑橘系のフルーツに多く含まれています。できれば、サプリメントに頼らず、食物から摂取することをお勧めします」(溝上さん)

やはり飲み過ぎは避けたほうがいい

最後に、溝上さんに、大腸がんを防ぐためのポイントを整理していただいた。

溝上さんがまず指摘したのが、酒量である。「前ページのグラフからも明らかなように、酒量が増えると大腸がんのリスクが上がります。まずは酒量を純アルコールに換算して23~45.9g未満(日本酒1~2合程度)に抑えること、これが大前提です」(溝上さん)。ああ、やはり今回も「節酒」を免れることはできなかったか…。

食事については、食物繊維も重要なポイントになるという。「穀物由来の食物繊維を積極的にとることをお勧めします。かつては、ゴボウなどをはじめとする野菜からの摂取がいいとされていましたが、最新の研究によって米や麦などの穀類に含まれる繊維が有効なことも分かってきました。⽩⽶に雑穀を混ぜるなどして⾷べるといいでしょう。その他、牛乳などカルシウムを豊富に含んだ食品も積極的にとってほしいですね」(溝上さん)

玄米や大麦などは、すでに日々の食生活に取り入れられている方も多いだろう。特殊なものでなく、誰もがすぐに実践できる食材なのがありがたい。

また、肥満も大腸がんのリスクを高めると溝上さんは警告する。「BMIが25を超えないよう注意してください。そのためにも週 150分を目安に運動することを習慣づけましょう」(溝上さん)。肥満はがんをはじめ、様々な病気の元凶だ。メタボと診断されている方は、さらに注意が必要だ。溝上さんが推奨する週150分の運動は、1日に換算すれば20分ちょっと。1駅分歩く、エレベーターより階段を使うなど、少し意識することで無理なく達成できそうである。

◇ ◇ ◇

大腸がんは昔に比べ、確実に増えている。多くの人が心配するのも無理はないが、その一方で、「大腸がんは早期発見であれば治る確率が高いがん」だと溝上さんは指摘する。だからこそ「早期発見がとても重要です。40歳を超えたら年1回、大腸がん検診を受けてください」と溝上さん。過度に恐れることなく、定期的にがん検診を受けながら、日々の食生活に留意し、酒と長く付き合っていってほしい。

溝上哲也(みぞうえ てつや)さん

国立国際医療研究センター 臨床研究センター 疫学・予防研究部 部長

[日経Gooday]

Posted by nob : 2017年09月09日 11:24

休煙という禁煙のすすめ、休んでいるだけと思えば止められる。。。ホントに美味しく呑めば、自ずと飲酒量も減らしていける。。。

■飲み続けたいならまず禁煙 がんのリスクたばこが助長

2020年の東京オリンピックを控え、喫煙問題が改めて注目されている。喫煙が、がんをはじめとした様々な病気の原因になることは広く知られている。一方で、お酒の飲み過ぎが体に悪いことも繰り返し紹介してきた。では、タバコと飲酒の2つが重なるとどうなるのだろうか。がんになる危険性が一層高まるといったことはないのだろうか。酒ジャーナリストの葉石かおりが、日本のがん研究の総本山である国立がん研究センターに取材して話を聞いた。

◇ ◇ ◇

■タバコと酒、ダブルになったときのリスクは?

昔と比べ、今はだいぶ少なくなったものの、左党には喫煙者が案外多い。現に新橋あたりの渋い居酒屋に行くと、タバコの煙で視界が曇るほどである。実際、「お酒を飲むときはタバコも吸わずにはいられない」という左党の読者も少なくないだろう。

私的なことだが、実父は喫煙が主な原因のCOPD(慢性閉塞性肺疾患)で他界していることもあって、個人的にはタバコの煙がもくもくの中での飲酒は苦手である。タバコはアルコール同様、嗜好品なので、個々が楽しむ分には問題ないと思っている。しかし以前から問題視されている受動喫煙の被害を考えると、クリーンな空気の中で心おきなく酒をおいしく飲みたいと思う。国でも2020年の東京オリンピックを前に、受動喫煙防止の法整備の議論が交わされている。国レベルでの対策となると、気にせずにはいられない。

タバコが体に悪影響をもたらし、がんをはじめとした様々な病気の原因になることは、論をまたないところだと思う。また、飲酒も適量以内ならいい影響もあるとはいえ、飲み過ぎが体に悪いことは、これまで記事で幾度となく紹介してきた。では、タバコと飲酒の2つが重なるとどうなるのだろうか。

実際、私の周囲の左党で、かつ喫煙する人の中には、がんに罹患した人が何人かいる。このため、私はかねがねタバコと飲酒の因果関係を疑っていた。それぞれ単独ではよくないことは分かっているが、ダブルになるとリスクがより高まるのではないだろうか。具体的には、タバコががんの原因になることは周知の事実だが、飲酒によってその危険性がより高まるのではないだろうか。

そこで今回は、国内におけるがん研究の総本山ともいえる国立がん研究センターで、がんや慢性疾患の疫学研究や大規模コホート研究[特定の集団(コホート)を対象として長期的に経過を追跡する調査手法のこと]を手がけてきた、社会と健康研究センター コホート連携研究部部長の井上真奈美さんに、タバコと飲酒のコンビによるリスクについて話を伺った。

■タバコは百害あって一利なし

まずは、タバコのがんへの影響を改めて井上さんに確認してみた。

「タバコにはニトロソアミン、ヒ素、カドミウムといった発がん物質が約70種類含まれています。このため、肺がん、咽頭・喉頭がん、胃がん、食道がんなど、さまざまな部位のがんの発症リスクを確実に高めます」(井上さん)

国立がん研究センターでは、日本人のがんと生活習慣との因果関係の評価を行っている。国内外の最新の研究結果を基に、全体および個々の部位のがんについてリスク評価を「がんのリスク・予防要因 評価一覧」としてホームページで公開している。最も信頼性が高い評価から順に「確実」→「ほぼ確実」→「可能性あり」→「データ不十分」となっている。

「タバコとがんの罹患については、全がん、肺がん、肝がん、胃がん、食道がん、膵臓がん、子宮頸がん、頭頸部がん、膀胱がんの発症リスクの信頼性が、最も高い『確実』と評価されています。他の部位のがんについても、乳がんや大腸がんが『可能性あり』となっており、リスクがあると考えられます。そう、タバコは百害あって一利なしなのです」(井上さん)

百害あって一利なし――。

ある程度予測できたこととはいえ、ここまでハッキリ断言されると、改めてその怖さがよく分かる。実際、上のがんのリスク評価の表を見ても、信頼性が「確実」である濃い茶色の欄が、圧倒的に多いのが「喫煙」であることがよく分かる。さらに井上さんはこう続ける。

「世界的には、今は、タバコにはどういった健康への害があるかを研究する段階を脱し、『どうやってタバコのない環境を実現するか?』という『対策』のフェーズにあるといえます。言い換えれば、それほどタバコによる健康被害は甚大で、確実に体に影響があるということです」(井上さん)

喫煙リスクをはっきり示されると、周囲の愛煙家に禁煙を勧めたくなる。では、ここに飲酒によるリスクが加わると、どうなるのだろうか。

■飲酒とタバコを同時進行させると、がんのリスクが2倍以上に!

「コホート研究の結果から、飲酒量が多くなると、将来がんになりやすいことが明らかになっています。飲酒量が1日2~3合の男性は、時々飲む人に比べて、がん発生率が1.4倍に、1日3合以上の人は1.6倍になっています。そして、ここに喫煙が加わると、がんに罹患するリスクがさらに高まるのです」(井上さん)

「ああ、やっぱり……」という声が聞こえてきそう。予想通り、喫煙と飲酒のセットは最悪のリスクなのだ。それはデータにも明確に表れている。

「喫煙習慣別に飲酒とがんの発生率のデータを見てみると、非喫煙者と喫煙者とでは大きな差があります。『時々飲む』人を1としたときの相対リスクは、適量といわれる『1日1合未満』では非喫煙者が0.87であるのに対し、喫煙者は1.69と、この段階でも倍近い差が出ています。1日3合以上の多量飲酒の場合、非喫煙者は1.02に対し、喫煙者では2.32と倍以上のリスクがあります。非喫煙者は、飲酒量が増えてもがんの発生率はそう高くならないのに対し、喫煙がプラスされると確実に高くなっていきます。つまり飲酒によるがんのリスクは、喫煙によって助長されるのです」(井上さん)

バブル時代のトレンディードラマ(既に死語?)では、主人公が酒を飲みながらタバコをふかすシーンが当たり前だったが、それはもはや過去のこと。飲酒と喫煙のセットは超危険なのだ。

■セットにすると、なぜがんのリスクが上がるのか?

では、喫煙と飲酒をセットにした際、がんの発生率が上がる原因は何なのだろうか?

「詳しいメカニズムは分かっていませんが、現時点で示唆されているのが、アルコールの慢性摂取によって酵素誘導[酵素の合成が誘導され、酵素量が増加すること]される薬物代謝酵素CYP(チトクロームP450)の影響です。アルコールを飲むと、特にCYP2E1の酵素誘導が進みます。CYPは、ニトロソアミンをはじめとする、タバコ中のがん原物質を活性化する作用があると考えられています」(井上さん)

また、アルコールが体内で代謝される際に生じるアセトアルデヒドにも発がん性があることが知られている。酒を飲んで顔が赤くなる、いわゆる酒に弱い人は、アセトアルデヒドの分解能力が弱いため、アセトアルデヒドが残りやすい。つまり、発がん性のあるアセトアルデヒドにさらされる時間が長くなるわけだ。井上さんは、「このように酒を飲んで赤くなる人は、喫煙とセットにするとがんになる危険性がさらに上がる可能性があります」と話す。

以前「お酒で赤くなる人、ならない人 がんのリスクも違う」という記事でも紹介したように、日本人は、黒人や白人に比べて、顔が赤くなる人(アセトアルデヒドの分解能力が低い人)の割合が多いので、より気をつけたほうがよさそうだ。しかし、こうなると、もうタバコをやめる以外に対策はないということだろうか……?

「そうですね、やはりタバコをやめる以外に選択肢はありません。先ほどのデータからも明らかなように、アルコールとタバコのセットは厳禁。酒とタバコのどちらをやめたほうがいいかと言われれば、間違いなくタバコです」(井上さん)

読者の中にも、酒とタバコを両方とも愛してやまない人は少なからずいると思う。もし、酒を飲み続けたいなら、やはりタバコはやめたほうがよさそうだ。

■受動喫煙による肺がんの発症リスクも「確実」に

ここで受動喫煙についても触れておきたい。日本の居酒屋や喫茶店では、いまだ喫煙可の店が目立つ。国民健康・栄養調査(2013年)によると、受動喫煙が月に1回以上ある人の割合は家庭で16.4%、飲食店で46.8%、職場で33.1%と、ダントツで飲食店での受動喫煙率が高い。私のように非喫煙者であっても、タバコの煙もくもくの居酒屋で飲んでいたら、どんなリスクがあるのだろうか?

「受動喫煙による肺がんの発症リスクの信頼性も昨年の8月に『ほぼ確実』から『確実』へと格上げされました。他のがんの発症リスクについてはデータがまだ不十分ではありますが、副流煙のほうが主流煙より有害物質が多いので、安心とは言い切れません。配偶者が喫煙者だと、家族に喫煙者がいない人の1.3倍も肺がんの発症率が上がるという報告もあります」(井上さん)

◇ ◇ ◇

飲酒は「適量(1日1合)を守ろう」という救いの言葉があるが、喫煙の場合、残念ながら卒煙または禁煙以外、手立てがない。現在、日本において男性のがんの30~40%、女性のがんの3~5%がタバコが原因のがんだという。酒を長~く、おいしく飲むためにも、タバコとの付き合い方をちょっと考えてみてはいかがだろうか?

(エッセイスト・酒ジャーナリスト 葉石かおり)

[日経Gooday]

Posted by nob : 2017年09月09日 11:14

これも前向きな一つの選択。。。

■がん 治療受けていない高齢者が年々増加

高齢者のがん患者の中で、治療を受けていない人の割合が年々増えていることが、国立がん研究センターの調査でわかった。

この調査は、全国のがん診療を専門とする病院で2015年、がんと診断された約70万人を対象としたもの。85歳以上で、がんが他へ転移している「ステージ4」の患者を調べたところ、治療を受けていないことを意味する「治療なし」の患者が、肺がんでは58%、胃がんでは56%と半数を超えていたことがわかった。

また、治療を受けていない高齢の患者は年々増えており、ステージ4の大腸がんの患者の場合、「治療なし」が36.1%と、3年前に比べて約4ポイント増えていた。

国立がん研究センターでは、高齢者は他の病気を併発していたり、治療による体への負担が大きかったりするため、個別性を重視した治療を考える必要があるとしている。

[日テレNEWS24]

Posted by nob : 2017年08月11日 06:00

賛が否を大きく上回ってきている昨今の珈琲健康論議。。。Vol.4

■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~

コーヒーを飲むと痩せる!? ダイエット効果はあるか

第5回 コーヒーポリフェノールの脂肪燃焼効果とは――日本ポリフェノール学会理事長の板倉弘重さんに聞く

柳本操=ライター

みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、カラダにいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第5回となる今回は、コーヒーに含まれるポリフェノールの脂肪燃焼効果に迫る。日本ポリフェノール学会の理事長で、品川イーストワンメディカルクリニックの理事長の板倉弘重医師に、コーヒーポリフェノールの効能や効果的な摂取方法について聞いた。

これまで4回にわたって、がん予防、糖尿病予防、血液サラサラ効果など、コーヒーの多彩な働きをお届けしてきた。取材した専門家の方々が口を揃えたのが、「クロロゲン酸」という、コーヒーの健康効果を支えるポリフェノールの一種の働きについてだった。

そもそもポリフェノールとは何なのか。コーヒーに含まれるクロロゲン酸はどういったポリフェノールなのか。そしてその効果は――。こう聞かれても漠然と「ポリフェノールはカラダにいいらしい…」くらいにしか説明できない人が多いのではないだろうか。

そこで今回は、赤ワインやチョコレートなどの「ポリフェノールブーム」の火つけ役の1人で、日本ポリフェノール学会の理事長も務める板倉弘重医師に詳しく話を聞いた。板倉さんは、国立・栄養研究所 臨床栄養部に在籍していた時に、赤ワインに含まれるポリフェノールの抗酸化パワーを世界に知らしめた1人だ。

クロロゲン酸は、強い抗酸化作用によって体内の炎症を抑えたり、LDLコレステロールを低下させるといったさまざまな効果がある。また、肝臓にいい影響を及ぼすことも第3回でも紹介した。

今回特に注目したいのが「脂肪燃焼効果」だ。クロロゲン酸には、脂肪を燃やす働きがある。つまり、コーヒーはダイエットにも効果があるのだ。さらにコーヒーには、脂肪を燃やす働きがあるもう1つの成分「カフェイン」も多く含んでいる。これらが両方あると相乗効果が出る。そのダイエットパワーの神髄に迫っていこう。

◇ ◇ ◇

そもそもポリフェノールとは?

今回は、コーヒーに含まれるポリフェノールについて伺いたいと考えています。板倉先生は、長年にわたってポリフェノールの抗酸化作用について研究されてきました。まず、そもそも「ポリフェノールとは何か」から教えていただけますか。

板倉さん ポリフェノールは、植物由来の抗酸化物質の1つです。植物が自らを守るために作りだした成分なので、ほとんどの野菜や果物に含まれています。その種類は7000~8000種類ともいわれています。ちなみに、フェノールというのはベンゼン環にOH基(ヒドロキシ基)が1つ付いた有機化合物で、これが複数つながったのがポリフェノールです(詳しくは「健康効果というと、なぜ赤ワインばかりが取り上げられるのか」を参照)

コーヒーのクロロゲン酸をはじめ、大豆のイソフラボン、お茶のカテキン、タマネギのケルセチン、赤ワイン、ブルーベリーに含まれるアントシアニンなどもポリフェノールの仲間です。植物由来の抗酸化物質には、ポリフェノール以外にも、ビタミンCやE、色素成分のカロテノイドなどがあります。

ポリフェノールは、活性酸素による酸化からカラダを守ってくれます。これが抗酸化作用と呼ばれているもので、カラダにいい影響を及ぼすのです。

そもそも私がポリフェノールに着目したのは、動脈硬化についての研究を始めたことがきっかけでした。

1960年代に大学を卒業して医師になったばかりのとき、私は東京大学の第三内科に入局したのですが、そこで教授から「動脈硬化について研究しないか」と誘われたのです。当時は、動脈硬化を促進する要因となる「油」についての研究を主に行っていましたが、その後、国立健康・栄養研究所に移ってからは、「動脈硬化を促進するのは活性酸素によって血管内にできる酸化コレステロールである」という視点で研究を進めました。

そこで赤ワインに豊富に含まれるポリフェノールの抗酸化作用に注目して研究を進め、赤ワインのポリフェノールが動脈硬化を予防する作用があることや、脂肪の吸収を抑制する効果があることなどを明らかにしたのです。その結果を、1994年に英国の医学雑誌「Lancet(ランセット)」において発表しました。その後は、ココアポリフェノール、お茶のカテキンなど、さまざまなポリフェノールの研究をしてきました。

コーヒーは日本人最大のポリフェノール源

コーヒーのポリフェノールには、どういった利点があると先生は考えているのですか。

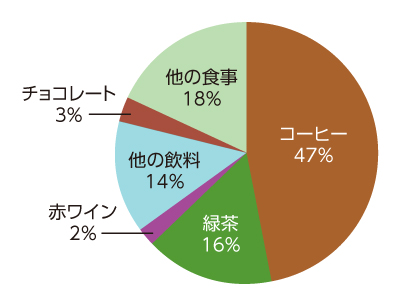

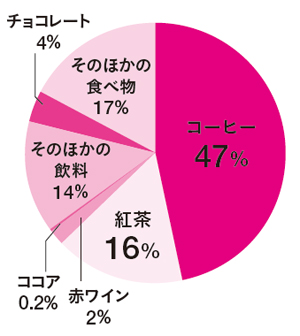

板倉さん コーヒーに含まれるポリフェノール「クロロゲン酸」は、日本人にとってとても重要な役割を果たしていると考えています。なぜなら、日本人のポリフェノールの摂取量の多くはコーヒーによるものだからです。

ネスレリサーチセンターが日本人の男女8768人を対象に行った研究があります。1日に摂取する全ての飲み物のうち、どの飲料からどのくらいのポリフェノールを摂取しているかを調べたものです。第一位の飲み物はコーヒーで50%、緑茶からは35%、ということがわかりました。また、1日あたりのコーヒー摂取量が多いほど、ポリフェノール摂取量が多くなることもわかっています(J Agric Food Chem. 25;57(4):1253-9.2009)。

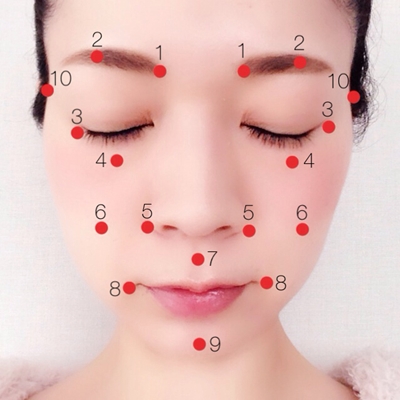

日本人の食品・飲料からのポリフェノール摂取比率

首都圏在住の主婦109人、食事、飲料などを1週間記録してもらい、ポリフェノールをどこから摂取しているかを算出した(Fukushima Y et al.,J Nutr Sci,2014)

[画像のクリックで拡大表示]

飲み物だけでなく野菜や大豆製品なども含めた食事全体からのポリフェノール摂取量の調査を見ても、ポリフェノール摂取量の47%がコーヒーからの摂取になっています。コーヒーは日本人にとって最大のポリフェノール源なのです。これはネスレが2010年に、首都圏在住の主婦109人に、食事、食材、飲料を一週間記録してもらったデータから算出したものです。主婦を対象にした調査ということでデータに多少偏りがあるのではないかと思われますが、それを差し引いても、コーヒーが最大級のポリフェノール源であることは間違いないでしょう。

クロロゲン酸は強い抗酸化力で動脈硬化を予防

コーヒーと緑茶に含まれるポリフェノール量

コーヒーには、緑茶の倍近くのポリフェノールが含まれている(Fukushima Y et al.,J Agric Food Chem,2009)

[画像のクリックで拡大表示]

日本人がコーヒーから最もポリフェノールをとっているとは、驚きですね。緑茶や野菜などのほうが多いのかと思っていました。

板倉さん そうですね。コーヒーは、緑茶のおよそ2倍のポリフェノールを含んでいることも、ポリフェノール源として寄与率が高い要因ではないでしょうか。

コーヒーのポリフェノール「クロロゲン酸」は、その強い抗酸化作用によって体内の炎症を抑え、血管壁にプラークを作りにくくし、血管壁の内皮細胞に作用して血管をしなやかに保ちます。動物実験によって、クロロゲン酸を投与すると動脈硬化を抑え、LDLコレステロールが低下する、肥満を改善するといった研究が集積されてきました。その他、コーヒーによる肝機能への効果は、クロロゲン酸によるものと言われています(詳しくは第3回を参照)。

板倉さん 最近は、「コーヒーがカラダにいい」というのはもはや周知の事実になっていて、現在は飲む量と病気の関係についてさかんに研究が進められています。多くの研究を見渡すと、どうやら1~2杯では足りないようで、3~4杯ぐらいが適当ではないかという意見が多いようです。

私が医師になった1960年代は、医学会でも「ポリフェノールは人間の必須栄養素ではないから、あまり役に立つ成分ではない」というふうに考えられていました。しかし、それ以降、世界中で疫学調査が行われ、「コーヒーをある程度飲むと心筋梗塞を予防できる」「死亡率も低くなる」という事実が続々と発表されたため、その意識も大きく変わりました。

欧米では心臓病が死因のトップであるため、動脈硬化を予防することは非常に重要な課題となっています。また、糖尿病や肥満については、日本を含む先進国だけでなく、アジアやアフリカなどの途上国でも深刻な事態となっています。特に中国とインドでは糖尿病が今後爆発的に増加すると予測されています。そんな中、コーヒーを飲む習慣は糖尿病予防にもつながるとして、世界的にも注目されています。この血糖値を下げる効果も、クロロゲン酸によるものと考えられています(詳しくは第4回を参照)。

コーヒーには脂肪燃焼効果がある

クロロゲン酸にはさまざまな効果があるのですね。コーヒーには脂肪燃焼効果があるという話を聞きますが、これもクロロゲン酸によるものですか?

板倉さん ご指摘のように、コーヒーには脂肪燃焼効果があります。飲むと、脂肪の燃焼が促進されるわけです。そうした効果をうたった商品も登場しています。

コーヒーの脂肪燃焼作用を詳しく見ると、クロロゲン酸の働きとカフェインの働きという2つの側面があります。両方とも脂肪を燃焼させる効果がある成分ですが、それぞれ働き方が異なります。

クロロゲン酸とカフェインがダブルで効く

板倉さん クロロゲン酸を摂取すると、肝臓での脂質の代謝が活発になり、結果として脂質の燃焼によるエネルギー消費が増加します。つまり、脂肪が燃えやすいカラダを作る。これはトクホでもおなじみのお茶のカテキンと共通する働きです。

一方、カフェインは、体内に入ると交感神経が優位になります。眠気が覚めるのはこのためですが、同時にカフェインは体内にあるリパーゼという酵素を活性化させます。このリパーゼにより、脂肪がエネルギーとして活用されやすい遊離脂肪酸に分解され、血液中に放出されます。そして、エネルギー源として消費されるのです。つまり、カフェインによって、脂肪がエネルギーとして消費されやすくなり、脂質の代謝が高まるのです。

コーヒーには、このような脂肪をエネルギーに変えていくための2つの成分が同時に、しかも豊富に含まれています。ここが大きなポイントです。

運動とセットで摂取するのが効果的

個人的な疑問になってしまうのですが、よろしいでしょうか。私は毎日3~4杯はコーヒーを飲んでいます。ですが、ちっとも体重が落ちないのですが…。

板倉さん 脂肪燃焼効果があるといっても、それだけで痩せるわけではありません。体重を落としたい場合は、まずエネルギー摂取量とエネルギー消費量のバランスを考えないといけません。

当たり前の話ですが、エネルギー消費量よりもエネルギー摂取量のほうが多いと、消費しきれなかった分のエネルギーが体脂肪として蓄積されます。反対に、消費エネルギーが摂取エネルギーを上回れば、体脂肪が燃焼しエネルギーとして利用されるので、体重を落とすことができます。食べ過ぎているのに、コーヒーを飲むだけでダイエットできるというわけではないんですよ。

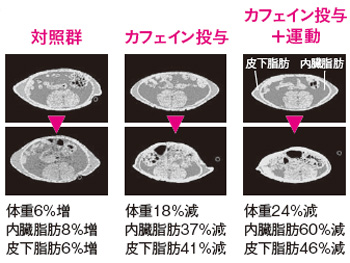

もちろん脂肪燃焼効果はあるわけですから、それをうまく引き出せばダイエットにつなげることはできますよ。効果を高めるポイントは「運動との組み合わせ」です。「運動とコーヒー摂取を組み合わせると、体重減少、内臓脂肪や皮下脂肪の減少効果が出る」という報告が複数出ています。つまり、運動による脂肪燃焼効果をコーヒーが底上げしてくれるわけです。

話が少しそれますが、「運動前にカフェインを摂取すると運動能力がアップする」という研究成果もあります。だからこそ、以前はスポーツ競技でドーピングの対象となる薬物にカフェインが含まれていたのです。ただし、2004年以降禁止物質から除外されています。つまり、運動前にカフェインを含むコーヒーを飲むことは、脂肪の燃焼を促進すると同時に、運動能力がアップするのでおすすめです。

痩せ効果を得たいなら、運動の1時間前に飲む

運動と組み合わせて飲むならどのようなタイミングが良いでしょうか。

板倉さん クロロゲン酸は、やや溶けにくいものの、水溶性の性質を持っています。口から入ると1~2時間後に血中でピークになり、4 時間後ぐらいにはカラダの外に排泄されてしまいます。もともとポリフェノールは異物とみなされるので、カラダはすぐに排泄しようとするのです。体内への吸収率も高くはなく、数パーセントほどしか吸収されない、といわれています。カフェインも、クロロゲン酸と同様に1~2時間後で血中においてピークになります。

ですから、運動する1時間前ぐらいにコーヒーを飲むのがおすすめです。ちょうど運動をして脂肪が燃焼しはじめる頃に、クロロゲン酸とカフェインも血中でピークとなり、その燃焼効果を高められると考えられます。

また、運動時には活性酸素もたくさん体内で生じますから、クロロゲン酸の抗酸化作用によって活性酸素の害を抑えられるというメリットもあるでしょう。

クロロゲン酸はタンパク質と結合しやすい性質を持っているため、コーヒーにミルクをたくさん入れると、牛乳のカゼインというタンパク質と結合して、その吸収が落ちる可能性があります。クロロゲン酸のパワーをフルに引き出したいなら、ブラックで飲むのがおすすめです。

コーヒーの有効成分は、素早く吸収され、排泄される。この性質を知っておくことで、うまく体内で効かせられそうですね。

板倉さん 人間は、ポリフェノールのことなど知らないずっと昔から、ティータイムの習慣を持っていました。イギリスやオランダでは紅茶、アメリカではコーヒー、日本では緑茶、というふうに、種類は違えど、こまめにポリフェノールを体内に入れることによって健康効果が得られることを知っていたのだと考えると、人間の知恵はすごいと思いますね。

時代は変わり、現代は飽食で運動不足の時代です。メタボなどの“現代病”の予防効果を持つコーヒーの価値はより高まっているように感じます。

[日経Gooday]

Posted by nob : 2017年08月01日 19:10

賛が否を大きく上回ってきている昨今の珈琲健康論議。。。Vol.3

■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~

コーヒー習慣は血糖値も下げる! 驚きのコーヒー効果

第4回 メタボに悩むビジネスパーソンはコーヒーを!――国立健康・栄養研究所 古野純典さんに聞く(後編)

柳本操=ライター

みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。今回は、前回に引き続き国立健康・栄養研究所所長の古野純典さんに、生活習慣病とコーヒーの関係について話を伺っていく。コーヒーは、肝機能や痛風に効果があるだけでなく、糖尿病にも効果があるという。

前回のお話を聞くと、コーヒーには、肝機能に効果があり、さらに痛風の原因となる尿酸値も下げる、といいことばかりですね。しかし、昔はカラダに悪いという印象が強かったですよね。

古野さん そうですね。ご指摘のように、1980年代前半ぐらいまでは、今とは逆で、カラダに悪いと思われていました。だから、コーヒーの研究が盛んに行われたわけです。当時北欧では「コーヒーは心筋梗塞を引き起こしやすい」という研究も発表されていました。

北欧には、挽いたコーヒー豆をボイルして(沸かして)、固形成分を沈殿させた上澄みを飲む「ボイルドコーヒー」を飲む習慣がありました。このような飲み方では、コーヒー豆に含まれる特殊な脂質成分を体内に取り込むことになります。実はこのコーヒーの脂質成分は、コレステロール値を高め、脂質異常をもたらす一因となるのです。だから、こういったネガティブな研究結果が出たわけです。

ただ、安心してください。この脂質成分はフィルターを通すと除去されます。日本や米国ではコーヒーはフィルターを通して飲む方法が一般的なので、心配する必要はありません(編集部:コーヒーの飲み方と健康効果については、特集の後半で紹介する予定です)。

当時はこのような理由から「コーヒーは体に良くない」という論調が優勢でした。しかし、前回もお話ししたように、私どもが実際に研究を始めてみると、飲酒による肝機能障害の保護効果がわかり、さらに痛風の原因となる尿酸値も下げることもわかってきた。実は、「コーヒーを飲んでも悪いことは何もないのではないか」と思ったわけです。「コーヒーの効果をもっと探りたい」と私の中での興味が高まっていったのです。

糖尿病患者、予備軍は2000万人!

古野さん そんななか、2002年にオランダのヴァン・ダム教授らが「コーヒーを1日7杯飲む人は、1日2杯以下の人に比べて2型糖尿病発症リスクが50%下がる」という発表を「ランセット(Lancet)」という科学雑誌に発表しました。約1万7000人のオランダ人男女を平均で7年間追跡した結果をまとめたものです。この研究結果は世界中に大きな影響を及ぼしました。

それ以降、フィンランド、スウェーデン、米国でも続々と糖尿病に対して効果があるという報告が発表されました。それらによって「コーヒーが2型糖尿病の発症を予防する」ことはほぼ確実ではないか、と考えられるようになったわけです。

すみません。2型糖尿病というのは…。

古野さん 糖尿病には、遺伝的素因が強い1型糖尿病と、生活習慣病としての2型糖尿病があります。成人で発病する糖尿病のほとんどは2型糖尿病です。

厚生労働省の2012年「国民健康・栄養調査」結果の推計によると、糖尿病が強く疑われる人が約950万人にも達しています。病気の可能性を否定できない「糖尿病予備群」も1100万人と非常に多い。

ヨーロッパなどの研究は、患者の自己申告や薬を投与しているかどうかなどのデータを基に行われていました。しかし、糖尿病かどうかを正しく判定するには、「75g経口ブドウ糖負荷試験」を行う必要があります。

「75g経口ブドウ糖負荷試験」というのは、空腹時血糖値を測定した後に、ブドウ糖を投与して、血糖値がどう変化するかを測定する検査です。ブドウ糖を投与した2時間後の血糖値をみると、その人の糖の処理能力、つまり血糖値を下げるインスリンがしっかり機能しているかという「耐糖能」を見ることができます。2時間後の血糖値が200mg/dLを超えていたら完全に糖尿病です。140mg/dL未満なら正常、140以上200未満は「耐糖能障害」と診断されます(なお、空腹時血糖値が126mg/dL以上なら、2時間後血糖値の値によらず糖尿病と判断される)。

75g経口ブドウ糖負荷試験の結果を基に、コーヒーと糖尿病の関係を調査した研究はそれまではありませんでした。私どもは、前回お話しした男性自衛官の研究で検討しました。その結果、コーヒーを飲まない人に比べて、コーヒーを1日に1~2杯飲む人は4割も耐糖能障害が少ないことがわかったのです。この結果は2004年に発表しました。

コーヒー1日5杯で血糖値が下がった

古野さん 2008年からは九州大学で「介入研究」に着手しました。介入研究というのは、病気と因果関係があると考えられる要因に積極的に介入して、その有効性を検証しようというものです。つまり、コーヒーを飲まないようにしたグループと飲んでもらうグループで、糖尿病に関わる数値がどう変化するかを実際に確かめたわけです。

研究に参加してくれた対象者は、新聞などに広告を出して募集しました。その中から、40~64歳の男性で、BMIが25~30の太り気味の人、コーヒーを毎日飲む習慣がない人などの条件をクリアした人を選び、49名が試験に参加しました。最終的に、43人を対象にして結果を分析しました。

試験は、具体的にどのように進められたのですか。

古野さん 被験者には、インスタントコーヒーを1日5杯ずつ、16週間にわたって飲んでもらいました。海外の同様の研究では、2週間、4週間といった短期間の研究ばかりだったので、思い切って16週継続したのです。参加者は無作為に3グループに分けました。ちなみにコーヒーには砂糖やミルクは一切入れないというルールです。

* 1. 普通のコーヒー(カフェインを含む)を毎日5杯飲むグループ

* 2. デカフェコーヒー(カフェイン抜き)を毎日5杯飲むグループ

* 3. 非コーヒー(ミネラルウォーター)グループ

試験開始前の2週間は、全員にカフェイン摂取を禁止してもらい、飲用期間の前後3回にわたって「75g経口ブドウ糖負荷試験」を行いました。実施された負荷試験によって、飲用スタート前と16週後の変化率を示したのが次ページのグラフです。

デカフェでも効果あり!

古野さん 普通のコーヒーを飲んだグループは、2時間後の血糖値が実験前、つまり16週前よりも平均で10%弱低下し、非コーヒーのグループはプラスとなりました。つまり、コーヒーを飲まなかったグループは、時間経過によって血糖値が上がり、コーヒーを飲んだグループは血糖値の上昇が抑えられたわけです。デカフェコーヒーを飲んだグループは、血糖値に変化はなかったものの、肥満度の変化を補正したデータを見ると、通常のコーヒーとほぼ同等の結果になりました(グラフ内のデータは補正済みのもの)。

調査開始時と16週後の血糖値の変化(九州大学調査、2008-2009年)

普通のコーヒーを飲んだグループは、「75g経口ブドウ糖負荷試験」の2時間後の血糖値が 16週前よりも平均で10%弱低下した。デカフェコーヒーを飲んだグループは、血糖値には変化はなかったが、肥満度の変化を考慮して調整したところ、通常のコーヒーとほぼ同等の結果となった(グラフは肥満度の変化を調整した数値、Journal of Nutrition and Metabolism 2012)

[画像のクリックで拡大表示]

なるほど、何もしないでいるとじわじわと上がっていく血糖値を、コーヒーが抑えたのですね。血糖値上昇を抑える効果も、コーヒーのクロロゲン酸によるものなのですか?

古野さん そうですね。血糖値上昇を抑える効果も、おそらくクロロゲン酸の作用が効いているのではないかと考えています。インスリンを分泌する「膵β細胞」にクロロゲン酸が保護的に働く、クロロゲン酸が腸管での糖の吸収を抑制する、血糖値を上昇させる酵素の働きを抑えるなどの報告があります。

私は主に、コーヒーの肝機能、痛風、糖尿病への効果を研究してきましたが、他にも肝臓がんの予防に効果があるなどコーヒーの効用は多く報告されています。人間が長く飲み続けてきた日常的な飲み物が、このようにいろいろな側面で健康に役立つというのは素晴らしいことだと思います。

◇ ◇ ◇

次回は、男女を問わず誰もが気になるコーヒーのダイエット効果に迫る。ポリフェノールや体内の脂質の代謝に詳しい、品川イーストワンメディカルクリニックの理事長で、日本ポリフェノール学会の理事長も務める板倉弘重医師に詳しく話を聞いた。

[日経Gooday]

Posted by nob : 2017年08月01日 18:53

賛が否を大きく上回ってきている昨今の珈琲健康論議。。。Vol.2

■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~

「コーヒーはがんに効果あり」は本当か?

第2回 “肝臓がんを抑制する”は「ほぼ確実」――国立がん研究センター 笹月静さんに聞く

柳本操=ライター

みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが続々と明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第2回となる今回は、わが国の大規模疫学調査によって明らかになってきた「コーヒーとがん」について。日本のがん研究の総本山ともいえる国立がん研究センターに最新事情を伺った。

「健康な状態で長生きしたい」と思いつつも、誰もが「いつかかかるのでは」と心配になるのが「がん」という病気。今や、日本人の2人に1人がかかるといわれる国民病だ。

若いうちは「自分には無縁」と思っていても、40代、50代になり、身近な人や有名人ががんにかかったという話を耳にすれば、「発症を防ぎたい」「予防できる方法があるなら知りたい」と思うようになる。コーヒーががんに効くなら、コーヒーを飲む機会を増やそうと思う人も少なくないはずだ。

前回の記事でも触れたように、以前、コーヒーは「発がん性がある」と思われていた時期がある。しかし最近では、コーヒーは「がんに効果がある」という報道を耳にするようになった。最新の研究ではどう判断されているのか。効果があるとしたら、どの部位のがんなのか――。

先に結論をいうと、肝臓がんと子宮体がんの予防に効果が期待できる。国立がん研究センターによる調査・研究によると、肝臓がんを抑える効果は「ほぼ確実」、子宮体がんを抑える効果は「可能性あり」と判定されている。肝臓がんのような特定のがんについては、コーヒーを日々飲むことで発生リスクを抑えられる可能性があるわけだ。

今回は、「日本人にとってどのような生活習慣ががん予防につながるのか」をテーマに研究を行っている国立がん研究センター 予防研究部部長の笹月静さんに詳しく話を聞いた。

◇ ◇ ◇

日本人の生活習慣とがんの関係を20年以上にわたって調査

そもそもの話になりますが、国立がん研究センターでは、食事などの日々の生活習慣とがんとの関係について、どのように調査、研究しているのでしょうか。

笹月さん 国立がん研究センターでは、がんなどの病気と生活習慣との関連を長期間にわたって研究してきました。ここで用いられているのが「コホート研究」という手法です。国立がん研究センターでは、1990年から国内で開始、現在も追跡調査が続けられ、研究結果が日々蓄積されています。

「コホート」とは、年齢や居住地など一定の条件を満たす特定の集団のことです。現在、岩手県、長野県、東京都、沖縄県、大阪府、高知県など全国の一般住民14万人を対象に研究が行われています。余談ですが、「コホート(cohort)」の語源は古代ローマの歩兵隊で、300~600人ほどの兵隊の群を意味します。

最初に対象者に主に対面でアンケート用紙を配布し、健診に参加する方の場合は血液試料や健診データについても提供していただきます。さらに5年後、10年後、というふうにアンケート調査を行っていきます。その中で、がんにかかる方、糖尿病にかかる方などが出てくるので、それらの病気と生活の関連をみていく研究です。扱う内容は、食事内容はもちろん、喫煙や飲酒、体格、運動、さらに睡眠やストレスといった社会心理学的要因など、多岐にわたります。

お酒が好きな人、喫煙者、熱心に運動をする人などが混在する一般住民の大集団を対象に、まっさらの状態からスタートし、10年、20年と追跡していくわけです。

時間も手間もかかりそうな調査ですね。

笹月さん だからこそ研究結果の信頼性が高まると考えています。

私達の研究グループは、国内で行われている研究を基に、日本人のがんと生活習慣との因果関係の評価を行っています。同様の研究は国際的な研究機関でも行われていますが、欧米人と日本人は体格も違うし、食べているものも違うために、海外の研究が主体の評価基準をそのまま日本人に当てはめて考えるのは難しい面があります。日本人を対象とした研究に限定して、がんとの因果関係を評価し、がんを予防する手立てをお伝えすることが重要と考えています。

国立がん研究センターのコホート研究は、10年、20年という追跡期間を経て、2000年代から続々と結果がまとまってきました。その研究を含めて、科学専門誌などに掲載されたがんの研究結果から、評価の対象になる方法(コホート研究と症例対照研究)で実施された論文をピックアップして、それぞれについて科学的根拠や信頼性なども併せて評価しています。

その評価の結果を、全体および個々の部位について、国立がん研究センターのホームページで公開しています。

国立がん研究センターの「科学的根拠に基づく発がん性・がん予防効果の評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究のエビデンス評価」の一部。コーヒーの評価は図下側の飲料の欄にある(国立がん研究センターのホームページより一部抜粋)

画像を拡大

コーヒーの「肝臓がんのリスクを下げる」効果は「ほぼ確実」

具体的に、コーヒーとがんの罹患については、どんなことがわかってきたのですか。

笹月さん 現在は、肝臓がん、子宮体がん、大腸がん、子宮頸がん、卵巣がんの評価を掲載しています。それぞれ以下のような評価になっています。

* 「肝臓がん」のリスクを下げる効果=ほぼ確実

* 「子宮体がん」のリスクを下げる効果=可能性あり

* 「大腸がん」「子宮頸がん」「卵巣がん」のリスクを下げる効果=データ不十分

「ほぼ確実」「可能性あり」といった言葉は「科学的根拠としての信頼性の強さ」を示す指標のことです。最も信頼性が高い評価から順に「確実」→ 「ほぼ確実」→「可能性あり」→「データ不十分」となっています。例えば、「喫煙」と「肺がん」との因果関係の評価は、最も信頼性が高い「確実」。つまり、たばこは肺がんのリスクを高めるのは確実というわけです。昨年話題になった「保存肉/赤肉」は、大腸がんのリスクを高くする「可能性あり」になっています。

コーヒーについては、肝臓がんに対する予防効果が「ほぼ確実」になっています。つまり、コーヒーをよく飲む人は肝臓がんにかかりにくいわけですね。

笹月さん 肝臓がんのがん予防効果は、2000年代から「効果あり」というエビデンスが集まり始めました。これ以降、複数のコホート研究によって一致して「コーヒーはがんに予防的に働く」となったために、上から2番目の「ほぼ確実」の評価となっています。

国立がん研究センターのコホート研究では、40~69歳の男女約9万人について、調査開始時のコーヒー摂取頻度により6つのグループに分けて、その後の肝臓がんの発生率を比較しました。調査開始から約10年間の追跡期間中に、肝臓がんにかかったのはそのうち334名(男性250名、女性84名)です。

その結果は、「コーヒーをほとんど飲まない人と比べ、ほぼ毎日飲む人は肝臓がんの発生リスクが約半分に減少する」というものでした。1日の摂取量が増えるほどリスクが低下しました。1日5杯以上飲む人では、肝臓がんの発生率は4分の1にまで低下していました。

これらの結果からも、コーヒーをたくさん飲んでいる人が肝臓がんの発生リスクが低くなるのは、おそらく事実といっていいでしょう。特に「ほとんど毎日」「毎日1~2杯」「毎日3~4杯」「毎日5杯以上」飲む人についてのデータは、統計学的に有意なデータが出ています。「ほとんど毎日」以上の方々は、はっきりリスクが下がっていると言えます。さらに、多く飲んでいる人ほどリスクは下がっているという傾向も出ています。

コーヒー摂取量と肝臓がんの発生率の関係

コーヒーをほとんど飲まない人と比べ、ほぼ毎日飲む人では肝臓がんの発生リスクが約半分に減少した。1日の摂取量が増えるほどがん発生リスクが低下した。また、リスクの低下は男女に関係なく見られた(国立がん研究センターの多目的コホート調査による結果、2005年)

[画像のクリックで拡大表示]

世界のがん研究をとりまとめる米国がん研究機構による最新の要約を見ても、肝臓がんリスクを下げる飲み物としてコーヒーが浮上しています。肝臓がんの最大のリスク要因である肝炎ウイルス感染の有無で分けても、同様に肝臓がん発生リスクが低くなることがわかっています。

大腸がんに関しては、以前はリスクを下げる「可能性あり」に分類されていましたが、最新の情報では「データ不十分」となっています。

笹月さん 一昨年まとめられたコホート調査によって、がんリスクを上げるという新たな結果が出てきたためです。多くの結果はがんリスクを下げるか、中立的なものなのですが、研究を統合して解析するメタ解析の結果、関連性は見えなくなり、研究班で討議を行い、判定を下げたほうがよいだろうという結論になりました。このように、常に新しい研究結果も追加しながら判定して、その都度情報を更新しています。

子宮体がんについては、2008年の多目的コホート研究の結果から、1日1~2杯、3杯以上飲むグループではそれぞれ、罹患リスクが低下しているという結果や、他の研究結果から「可能性あり」に分類しています。

このように、大腸がんについては「データ不十分」となりましたが、がん予防に効果的な部位も示されています。コーヒーを適度に飲むことは予防的な手段の一つと判断できるでしょう。

「糖尿病予防」効果と「抗酸化作用」の両面から効いている?

数あるがんの中で、なぜ肝臓がん、子宮体がんに対して、効果が期待できるのですか。

笹月さん 私たちは、コーヒーががんに作用するメカニズムの研究を直接しているわけではありませんが、肝臓がんや子宮体がんは糖尿病を発症するとかかりやすくなるがんであることがわかっています。一方で、コーヒーが糖尿病を予防することも、すでに多数報告されています。コーヒーによって糖尿病リスクが下がればがんリスクも下がる、ということは十分に考えられます。

また、コーヒーにはポリフェノールの一種である抗酸化物質のクロロゲン酸が豊富に含まれています。クロロゲン酸には、血糖値を改善するほか、体内の炎症を抑える作用があります。クロロゲン酸を継続摂取することもがんに予防的に働いているのではないかと考えています。あくまで推測ですが、コーヒーは「糖尿病予防」効果と「抗酸化作用」の両面からがんを抑制する働きをしていると考えられます。

コーヒーを飲むと、心臓病のリスクが軽減

話が変わりますが、国立がん研究センターは昨年5月に、「コーヒーを飲むと、心臓病のリスクが軽減する」という研究報告を発表されましたね。ニュースなどで大きく取り上げられました。

笹月さん 緑茶やコーヒーなどについての研究結果に対する関心は一般に高いのですが、予想以上に大きくマスコミに取り上げられたので驚きました。

この調査も、国立がん研究センターのコホート研究に基づいて導き出されたものです。緑茶とコーヒーの摂取と、全死亡リスク、がん、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患などの死亡リスクとの関連を解析しました。

コーヒー摂取と全死亡リスク

コーヒーをほとんど飲まない人と比べ、コーヒーを飲んでいる人の死亡率は低下する傾向が確認された。コーヒーを1日3~4杯飲む人の死亡リスクは、ほとんど飲まない人に比べ24%低い。飲む量が増えるほど危険度が下がる傾向が、統計学的に有意に認められた(国立がん研究センターの多目的コホート調査による結果、2015年)

[画像のクリックで拡大表示]

コーヒーについては、「1日3~4杯飲む人は、ほとんど飲まない人に比べ、心疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患の病気で死亡するリスクがそれぞれ4割程度減少する」といった結果が出ています。全死亡リスクについては、コーヒーを1日3~4杯飲む人の死亡リスクは、24%低いという結果になりました。ただ、今回の取材のテーマであるがん死亡の危険度については、この調査では有意な関連性は見られませんでした。

◇ ◇ ◇

国立がん研究センターでは、数年前に新たなコホート調査を立ち上げた。1990年代当時に比べ国民のコーヒー摂取量は増えていることもあり、今後、新たな知見が報告される可能性は十分にあるだろう。

来週のコーヒー特集では、コーヒーの糖尿病などの生活習慣病への効果について、国立健康・栄養研究所の古野純典所長に話を聞く。コーヒーは糖尿病だけでなく、痛風や肝機能にも効果があるという、ミドル必見の効果が明らかになる。

[日経Gooday]

Posted by nob : 2017年08月01日 17:59

賛が否を大きく上回ってきている昨今の珈琲健康論議。。。

■ビジネスパーソンのコーヒー学 ~コーヒーと健康最前線~

「からだに悪いコーヒー」が「飲むべきくすり」に!

第1回 “コーヒー悪者説”が覆された歴史――東京薬科大学名誉教授 岡 希太郎さんに聞く

柳本操=ライター

みんなが毎日飲んでいる香り高いコーヒーは、体にいいことづくめだった! 以前は「カラダに悪い」と言われていたコーヒーが、最新の研究により「カラダにいい」ことが明らかになっている。日経グッデイでは、最新の「コーヒーの健康効果」を専門家の方々に直撃して話を聞いた。第1回目となる今回は、12年間にわたりコーヒーの薬理効果を研究してきた“コーヒーの伝道師”岡 希太郎さんにコーヒー悪玉説が覆った経緯などを伺った。

最新の研究により、「コーヒーは健康にいい」ことが次々と明らかになっている。「コーヒーを飲む習慣があるとがんにかかりにくい」「肝臓にいい」「脂肪燃焼効果がある」など、“コーヒーの健康効果”が相次いで発表されている。

とはいえ、「子どもは飲んじゃダメ」「妊婦には危険」などとよく言われるように、タバコや飲酒などと同様、健康を損ねるというイメージがいまだにある。コーヒーはカラダにいいのか悪いのか――半信半疑の方も多いと思う。

日経グッデイのコーヒー特集では、「コーヒーの健康効果」の最新事情を専門家の方々に聞いた。初回にご登場いただくのは、東京薬科大学名誉教授でコーヒー研究家の岡 希太郎さん。「毎日コーヒーを飲みなさい。」(集英社)、マンガ「珈琲一杯の元気」(医薬経済社)などコーヒーと健康に関する著書を多数手掛けている “コーヒーの伝道師”だ。

◇ ◇ ◇

「コーヒーが健康にいいのは間違いない」

ここ数年、「コーヒーは健康にいい」というニュースを目にする機会が増えました。「がんにかかりにくい」「肝臓にいい」「糖尿病にもいい」「脂肪を燃やす」など効果もさまざまですね。

岡さん 「コーヒーはカラダにいい」という研究成果が毎年のように出てきています。多方面にわたって健康効果が確認され続々と報告されるので、コーヒーの研究をしている私自身が、その多さに参ってしまうくらいです。コーヒーが健康にいいのは間違いないでしょう。私自身は「コーヒーはくすり」だとよく言っています。

最近、一番話題になったのが、昨年5月の東京大学と国立がん研究センターによる発表です。「緑茶やコーヒーを飲む習慣のある人は、心臓病や脳卒中などによる死亡リスクが低下する」という疫学調査です。「コーヒーを1日3~4杯飲むと、心臓病死の危険性が4割減る」と新聞・テレビなどで大きく取り上げられました。私はコーヒーの健康効果について取材を受けることが多いのですが、このときは各メディアから取材依頼が殺到して大変でした。この発表で、「コーヒーはカラダにいい」という認識がより一層定着してきたように感じます。

岡さん コーヒーとお茶は、ともに世界中の人々に飲まれている存在ですが、どちらにも共通するのが、カフェインとポリフェノールという炎症予防作用と抗酸化作用がある物質を両方含んでいることです。カフェインやポリフェノールは、脂肪を燃やす働きがあるなど、さまざまな薬理効果を持っているのですが、両方あると相乗効果が出るのです。「カフェインとポリフェノールの相乗効果」と呼ばれるものです。

コーヒー1杯に含まれるカフェインとポリフェノールは、浅煎りのレギュラーの場合でそれぞれ100mg、200mg程度です。緑茶(煎茶)の場合はそれぞれ半分の50mg、100mg 程度となっています。コーヒーほどではありませんが、お茶も両成分を多く含みますから、健康効果を期待できます。ただ、疫学研究ではコーヒーの研究が圧倒的に多いため、コーヒーの健康効果の方がマスコミなどで多く取り上げられるのです。日本で緑茶の疫学研究が少ないのは残念ですね。

いま注目は「血液サラサラ」効果!

さまざまあるコーヒーの健康効果の中で、今、岡先生が一番注目しているものは何ですか?

岡さん コーヒーの健康効果は、がん予防や2型糖尿病の改善、脂肪燃焼の予防などいろいろあります。それらの中で、私が今、最も注目しているのが「血液サラサラ効果」です。

主なコーヒーの健康効果

がん予防(肝がん、子宮体がん)

2型糖尿病の予防

気分しゃっきり、覚醒効果

血液サラサラ効果

脂肪燃焼の促進

運動時のパフォーマンスを上げる

コーヒー特集ではこれらの効果のうち代表的なものを順次取り上げていきます。次回は、誰もが気になる「がん」との関係を取り上げます。

血液サラサラですか? コーヒーには、タマネギや納豆のような効果があるのでしょうか。